Hamida

Keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Verfasst von Mohamed Challouf.

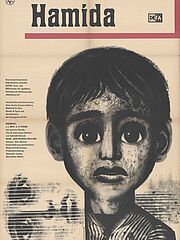

HAMIDA

(R: Jean Michaud-Mailland, 1965) Grafiker: Werner Gottsmann

Mit dem Film Hamida / H’mida (Jean Michaud-Mailland, 1965) sammelte die Société Anonyme Tunisienne de Production et d’Expansion Cinématographique (SATPEC) erstmals Erfahrungen mit einer internationalen Spielfilm-Koproduktion. Nach der Unabhängigkeit Tunesiens am 20. März 1956 gründete die damalige politische Führung, die die Entstehung eines nationalen tunesischen Kinos fördern wollte, 1957 per Gesetz die SATPEC, die aber erst 1960 ihre Arbeit aufnahm.

Damals kehrten die ersten tunesischen Studierenden, die ins Ausland geschickt worden waren, um eine Ausbildung im Filmbereich zu absolvieren, gerade in ihre Heimat zurück und schlossen sich fast alle der SATPEC an. Zu ihnen gehörten Hatem Ben Miled, Noureddine Mechri und Ahmed Bennys, die später alle im tunesischen Team des Films Hamida arbeiteten.

Am Anfang der Projektidee zur Koproduktion des Films stand Khaled Abdul-Wahab, ein tunesischer Intellektueller, der Kunst und Architektur in Paris und New York studiert hatte. Er war der Sohn von Hassen Hosni Abdul-Wahab, einem großen Schriftsteller und dem bedeutendsten Historiker Tunesiens des 20. Jahrhunderts.

Khaled Abdul-Wahab hatte die Filmrechte an dem Buch „Pas de cheval pour Hamida“1 von Gabrielle Estivals erworben und gemeinsam mit Jacques-Laurent Bost das Drehbuch für den Film verfasst. Khaled Abdul-Wahab war es auch, der die Zusammenarbeit zwischen SATPEC (Tunesien), der DEFA (DDR) und der Genossenschaft CGCF (Frankreich)2 in die Wege geleitet hatte, um die Produktion des Films zu erleichtern. Mit einem gemischten technischen Team aus Deutschen, Franzosen und Tunesiern sollte er auch die Regie übernehmen. Seine Frau Maritza Caballero, die aus Lateinamerika stammte, war für eine der Hauptrollen im Film vorgesehen. Aufgrund der Uneinigkeit innerhalb des multikulturellen Teams, das von Missverständnissen und Mentalitätsproblemen geprägt war, war der Regisseur, der wahrscheinlich über nicht viel Erfahrung im Regie-Bereich verfügte, schon nach wenigen Drehtagen verunsichert. Der erste Regieassistent Hatem Ben Miled erinnert sich, dass zwischen den beiden Parteien ein Klima des Misstrauens herrschte, obwohl die sehr nette und höfliche Dolmetscherin Charlotte Janka zu vermitteln versuchte. Sie wandte all ihre Energie auf, um die Gemüter zu beruhigen. Sie freundete sich mit den tunesischen und französischen Teammitgliedern an und teilte mit ihnen sogar die typischen tunesischen Mahlzeiten, die am Set improvisiert wurden.

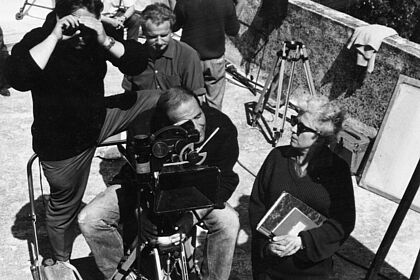

Dichtes Gedränge hinter der Kamera. Übersetzerin Lotte Janka (ganz rechts) ist nicht weit entfernt. Fotograf: Rudolf Meister

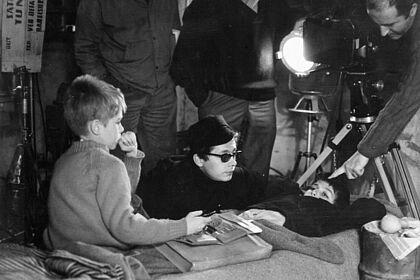

Regisseur Jean Michaud-Mailland (Bildmitte) während der Dreharbeiten mit den Filmkindern. Fotograf: Rudolf Meister

Die Konflikte verschärften sich vor allem zwischen dem Regisseur und dem deutschen Kameramann Otto Hanisch, der sich allen anderen überlegen fühlte und dem Regisseur seine Kameraeinstellungen aufzwingen wollte, indem er die vom Regisseur gewünschten kategorisch ablehnte! Tunesische Teammitglieder erinnern sich noch an die Sturheit von Otto Hanisch, der den Arbeitsablauf blockierte, weil er aus Prinzip jede noch so kleine Änderung des täglichen Drehplans ablehnte, selbst wenn sie durch unumgängliche Wetterbedingungen oder eine Veränderung des Lichts erzwungen wurde.

Außerdem war das Filmteam nach der ersten Sichtung des Filmmaterials nicht von Maritza Caballero überzeugt. Man fand, sie würde „nicht ins Bild passen“. Daraufhin beschlossen die Vertreter der deutschen und französischen Produktion, Caballero zu entlassen und durch die deutsche Schauspielerin Christine Laszar zu ersetzen. Außerdem wurde Khaled Abdul-Wahab ein zusätzlicher Regisseur, Jean Michaud-Mailland, aufgezwungen, der ursprünglich als sein Assistent vorgesehen war. Damit fühlte sich Khaled Abdul-Wahab als Regisseur auf eine Statistenrolle herabgestuft und entschied sich, den Film zu verlassen. So wurde Jean Michaud-Mailland zum alleinigen Regisseur des Films.

Ahmed Bennys, Kameraassistent bei Hamida, erinnert sich noch mit großer Bitterkeit an die Geschehnisse während dieser unglücklichen Erfahrung, die sich ins Gedächtnis des tunesischen Teams eingeprägt hat:

„Mit Begeisterung dachten diese jungen tunesischen Filmleute, die ihre erste Erfahrung in einer Film-Koproduktion machten, dass sie am Set Kameraden begrüßen würden, die sicherlich mehr Erfahrung im Filmbereich haben und zweifellos einen großen Sinn für Humanismus und Empathie besitzen würden. Sie hofften mit einem Sozialismus konfrontiert zu werden, der vor allem Solidarität und Zusammenarbeit bedeutete; und keine große Starrheit und ganz sicher kein grenzenloses Überlegenheitsgefühl … Was für eine Enttäuschung.“

Nach dem Ausscheiden von Khaled Abdul-Wahab, dem Initiator des Projekts, wurde die Produktion mit der neuen Schauspielerin und dem neuen Regisseur fortgesetzt. Da Tunesien gerade erst unabhängig geworden war, verfügte die Firma SATPEC nur über wenige technische Mittel. Hatem Ben Miled, erster Assistent bei Hamida, erinnert sich daran, dass trotz allem große Anstrengungen von SATPEC unternommen wurden. Sogar ein Blimp3 konnte besorgt werden, um die Cameflex-Kamera leiser zu machen. Es wurde gebastelt, um das Stativ an die Kamera und ihren Blimp anzupassen, und es wurde Zubehör gekauft, um die Aufnahmen so komfortabel wie möglich zu gestalten. Sogar die tunesische Armee stellte dem Filmteam eines ihrer Stromaggregate zur Verfügung. All das zeigt, wie sehr der tunesischen Seite daran gelegen war, eine hohe Qualität der Koproduktion zu gewährleisten, um dieses erste Experiment erfolgreich abzuschließen.

Von einer symbolischen Initiative der Nord-Süd-Zusammenarbeit an einem Film, die das kolonialistische Verhalten, das einige Länder des Nordens gegenüber Ländern und Völkern des Südens an den Tag legten, anprangern sollte, entwickelte sich das Projekt zu einem kulturellen Konflikt. Wieder einmal waren der vorherrschende Paternalismus und seine Arroganz nicht dem Dialog und der Offenheit gewichen, um einen positiven Austausch und gegenseitiges Verständnis zu fördern.

Doch trotz dieser misslichen Umstände ist Hamida, dank all derer, die auf die eine oder andere Weise an der Entstehung mitgewirkt haben, fertiggestellt worden. Wie der Kameramann Ahmed Bennys immer wieder betont, ist Film eine Teamarbeit.

Heute wird Hamida von Historikern und Historikerinnen sowie in der Filmkritik als ein sehr wichtiger Meilenstein in der tunesischen Filmproduktion angesehen. In Ost-Berlin fand 1966 die große DDR-Premiere des Films statt, bei der der kleine Amor Aouini sowie Tahar Chériaa, in seiner damaligen Funktion als Leiter der Kinodirektion und Gründer der Filmtage von Carthage, anwesend waren. Mit der ersten Vorführung von Hamida in Tunesien wurde die Wiedereröffnung des Kinos „Le Mondial“ in Tunis gefeiert. Leider war die Auswertung in Tunesien aber nicht mit Erfolg gesegnet, der Film konnte nur wenige Einnahmen erzielen.

Die DEFA übernahm den Vertrieb von Hamida innerhalb der DDR und im Ausland. Es sei darauf hingewiesen, dass die französische Regierung ihrerseits die Veröffentlichung des Films in Frankreich untersagt hat.

Guy Hennebelle, Historiker und Filmkritiker, schrieb in der Zeitschrift „L'Afrique Littéraire et Artistique“, dass Hamida „der beste Spielfilm über das Ende des französischen Kolonialismus im Maghreb ist“. Tahar Chériaa schreibt seinerseits in der Zeitschrift „Al IDHAA“:

„Die Ambition des Films H'MIDA besteht darin, anhand einer Anekdote, deren Rahmen und Figuren noch wichtiger sind als die Ereignisse, die Geburt eines nationalen Bewusstseins am helllichten Tag darzustellen. Wenn es vorkommt, dass dieses Nationalbewusstsein die Farben oder scharfen Konturen des Klassenbewusstseins annimmt, dann deshalb, weil die pervertierten menschlichen Beziehungen, auf denen der Kolonialismus beruht, genau solche Klassenbeziehungen sind, die durch den Rassismus und die Arroganz derjenigen verschärft werden, die alle ihre Privilegien aus der materiellen Stärke ziehen.“

Ich, als Initiator dieser Rettungsaktion des Films, gebe zu, dass ich Hamida nie gesehen habe. Der Film hat in Sousse, meiner Heimatregion, in den Jahren, in denen ich eifrig Filmclubs und Kinosäle besuchte, einfach nie auf dem Programm gestanden. Stattdessen habe ich seit langem ein Faltplakat zu diesem Film aufbewahrt, das von der SATPEC mit einem schönen Foto von Amor Aouini herausgegeben wurde. Darauf schaut er mich durch seine großen und ausdrucksstarken Augen an, als würde er mich fragen: „Warum kennst du diesen mysteriösen tunesischen Film nicht?“

Branchenkenner bestätigten mir, dass es eine 35mm-Kopie gibt, die jedoch in schlechtem Zustand ist und einige Male zu besonderen Anlässen in Tunis vorgeführt wurde.

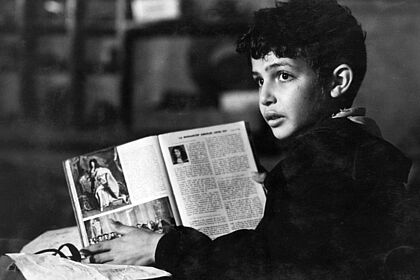

Eine echte Jungsfreundschaft: Renaud und Hamida. Fotograf: Rudolf Meister

Hamida blickt staunend in das französische Geschichtsbuch seines Freundes. Fotograf: Rudolf Meister

Dank der Initiative des Vereins „Ciné-Sud Patrimoine“, insbesondere bei der Suche nach Filmen und ihrer Restaurierung und Digitalisierung, entstand eine Zusammenarbeit zwischen der DEFA-Stiftung und dem tunesischen Kulturministerium. 2023 wurde der Film restauriert und kann nun einer neuen Generation in Tunesien präsentiert werden. Er wird seinen verdienten Platz unter den wichtigen Filmen der tunesischen Filmgeschichte wieder einnehmen.

Diese Geschichte einer aufrichtigen Freundschaft zwischen den beiden Jungen Renaud und Hamida wird dem Publikum ein ländliches Tunesien näherbringen, das lange Zeit unter dem drückenden Gewicht der französischen Protektoratsverwaltung gelitten hat.

Fußnoten

- Gabrielle Estivals (Gildas-Andrievsky): Pas de cheval pour Hamida, Paris: Éditeurs français réunis 1957. In: https://data.bnf.fr/12318638/gabrielle_estivals/ [15.9.2023]; dt. „Kein Pferd für Hamida“, die Übersetzung ist 1967 Verlag Neues Leben, Berlin (Ost), erschienen.

- Die Coopérative Générale du Cinéma Français (CGCF) war ein Unternehmen der französischen Filmbranche (1944–1980). Konzipiert wurde es als Genossenschaft und mit dem Ehrgeiz, zwar wirtschaftlich erfolgreiche, aber vor allem progressive Filme zu produzieren und zu vertreiben.

- Blimp: schalldämpfendes Gehäuse, um Geräusche der Kameras auf der Tonspur zu vermeiden. In: https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/b:blimp-570?s[]=%2Ablimp%2A [15.9.2023].