Ich war neunzehn

Anlässlich des 100. Geburtstags von Konrad Wolf widmet das RBB-Fernsehen vom 18. auf den 19. Oktober dem Regisseur eine lange Konrad-Wolf-Nacht in seinem Programm. Gezeigt wird u.a. Wolfs persönlichstes Filmwerk ICH WAR NEUNZEHN (1967). Anschließend ist der Film in der ARD-Mediathek verfügbar.

Kurzinhalt

ICH WAR NEUNZEHN

(R: Konrad Wolf, 1967) Grafiker: Werner Gottsmann

„Achtung, Achtung! Deutsche Soldaten! Wir beginnen unsere Sendung. Der Krieg ist endgültig verloren. Eure Lage ist hoffnungslos. Wartet nicht. Handelt.“ Fast täglich spricht Gregor Hecker Mitte April 1945 solche Sätze. Die Antwort sind Schüsse. Gregor, gebürtiger Deutscher, emigrierte nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in die Sowjetunion und wuchs in Moskau auf. Er ist 19 Jahre alt, als er als Soldat der Roten Armee in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in sein Geburtsland zurückkehrt. Da er die deutsche Sprache fließend beherrscht, ist er vor allem als Übersetzer und als Überbringer von Botschaften per Lautsprecher gefragt. Auf seinem Weg begegnet er Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und Haltungen. Das Vaterland ist ihm fremd geworden.

Produktionsnotizen

ICH WAR NEUNZEHN wurde vom 17. April bis zum 31. Juli 1967 gedreht. Zunächst trug der Film noch die Arbeitstitel „Die Heimkehr“ und „Fünf Tage im Mai“. Prägnante Drehorte waren unter anderem der Marktplatz von Bernau, Schloss Sanssouci in Potsdam, das Ostufer der Oder und in Sachsenhausen. Premiere feierte der Film am 1. Februar 1968 im Berliner Kino Kosmos.

„Aber ich sah ja selbst, das war der Krieg.“

Der Film ist eng geknüpft an Konrad Wolfs eigene Biografie. Als Wolf 1945 nach Jahren der Emigration in Moskau als Soldat der Roten Armee nach Deutschland zurückkehrte, hielt er seine Eindrücke und Emotionen in einem Tagebuch fest. Verachtung, Bitterkeit und Scham ein Deutscher zu sein, werden spürbar. Die Eintragungen enden abrupt. Für ICH WAR NEUNZEHN befragte Wolf zusammen mit Autor Wolfgang Kohlhaase sein Gedächtnis und erinnerte sich an die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Das Gespann wählte auch für das Drehbuch eine Tagebuchstruktur mit einem Ich-Erzähler. „Chronologisch geordnet können die Filmemacher die Realität dieser Zeit in prägnanten Episoden skizzieren und zugleich ein Geflecht unterschiedlicher Haltungen der Kriegsteilnehmer auf beiden Seiten der Front werfen.“ (zitiert nach Fritz & Schütz in „Konrad Wolf – Neue Sichten auf seine Filme“, S. 126). Zudem wurden Weggefährten Wolfs aus Kriegstagen in den Entstehungsprozess eingebunden, darunter der spätere Kulturoffizier Wladimir Gall. Sämtliche Drehunterlagen entstanden sowohl in deutscher als auch in russischer Sprache.

Tägliche Lautsprecherdurchsagen an die deutschen Soldaten in den letzten Kriegstagen. Fotografen: Werner Bergmann, Wolfgang Ebert, Bernd Sperberg

Gregor (Jaecki Schwarz) in brandenburgischer Landschaft – Eintönigkeit des Krieges. Fotografen: Werner Bergmann, Wolfgang Ebert, Bernd Sperberg

Zwischen Deutschland und Sowjetunion

Eine Zerrissenheit zwischen „Heimat“ Sowjetunion und dem „Vaterland“ Deutschland wird Konrad Wolf über sein gesamtes weiteres Leben verspüren. ICH WAR NEUNZEHN sollte nur der Auftakt zu einer filmischen Auseinandersetzung über deutsche-russische Beziehungen sein. 1976 folgte MAMA, ICH LEBE. Ein Spielfilm über deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg, die sich in sowjetischer Gefangenschaft dazu entschließen, mit der Roten Armee zusammenzuarbeiten. „Die Troika“, das möglicherweise wichtigste Filmvorhaben Wolfs, über eine ungleiche Jungenfreundschaft in den 1930er-Jahren in Moskau, blieb aufgrund seines frühen Todes unrealisiert. Konrad Wolfs Bruder Markus ist es zu verdanken, dass die authentische Geschichte später zumindest in Buchform erschien.

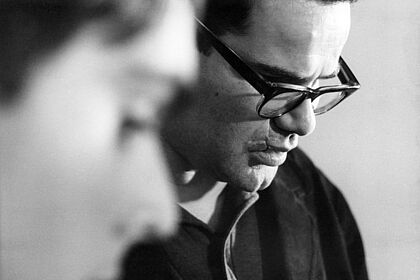

Konrad Wolf während der Dreharbeiten zu ICH WAR NEUNZEHN. Fotografen: Werner Bergmann, Wolfgang Ebert, Bernd Sperberg

Konrad Wolf mit Teilen der Darstellerinnen und Darsteller aus ICH WAR NEUNZEHN. Fotografen: Werner Bergmann, Wolfgang Ebert, Bernd Sperberg

Im Schatten des 11. Plenums

Warum entschied sich Konrad Wolf ausgerechnet Mitte der 1960er-Jahre einen Teil seiner eigenen Biografie filmisch zu verarbeiten? – Ende 1965 kam es nach dem 11. Plenum des Zentralkomitees der SED zum größten kulturpolitischen Kahlschlag der DDR-Geschichte. Aus der aktuellen DEFA-Produktion wurden in den folgenden Monaten zwölf Filme verboten und zum Teil in der Produktion abgebrochen. Andere filmische Vorhaben wurden nie realisiert. Wolf, der erst wenige Monate zuvor als Hoffnungsträger zum jüngsten Präsidenten der Akademie der Künste gewählt wurde und mit SONNENSUCHER (1958) bereits eigene Verbotserfahrungen machen musste, bewegte sich nun in einem komplizierten kulturpolitischen Umfeld sowie einer von Verunsicherung geprägten Kunstszene. Die Verwirklichung eines DDR-Gegenwartsfilms schien zu dieser Zeit unmöglich. In seinen privaten Notizen hielt Wolf 1966 fest: „Wir stehen vor der größten Katastrophe unseres Filmschaffens [...] Wenn alle Gegenwartsfilme fehlerhaft – dann muss mit der Ideologie etwas nicht stimmen – zwingende Logik!“ (zitiert nach Schoß, 2023, S. 380).

Hauptrolle: Jaecki Schwarz

Konrad Wolf suchte lange nach einem geeigneten Darsteller für die Rolle des Gregor Hecker. Jaecki Schwarz (* 1946) war zu diesem Zeitpunkt noch ein gänzlich unbekannter Student der Babelsberger Filmhochschule. Als Wolf mit seinem Team um Assistentin Doris Borkmann an die Schauspielschulen reiste, um die perfekte Besetzung zu finden, war das erste Aufeinandertreffen mit Jaecki Schwarz eine Zufallsbegegnung auf dem Flur, die Wolf und Borkmann dazu veranlasste Schwarz vor die Kamera zu holen. Später soll Kameramann Werner Bergmann Jaecki Schwarz auf die Frage, warum man ihn besetzt habe, geantwortet haben: „Du kiekst so raus, wie rein.“ Doris Borkmann bewunderte rückblickend mit welcher Akribie sich Schwarz für den Film die russische Sprache zu eigen machte. Der von ihm dargestellte Gregor ist kein Held im klassischen Sinne. Er zeichnet sich weniger durch konkrete Handlungen als vielmehr durch ein Dabeisein und genaues Beobachten aus, behält sich dabei aber eine mitunter kindlich-jugendliche Unbeholfenheit.

Regie-Assistentin Doris Borkmann berichtet über die Besetzung von Jaecki Schwarz.

Ästhetik des Films

Jaecki Schwarz

in ICH WAR NEUNZEHN (R: Konrad Wolf, 1967) Fotografen: Werner Bergmann, Wolfgang Ebert, Bernd Sperberg

Wolf inszenierte ICH WAR NEUNZEHN nicht als Kriegsepos. Massenszenen und große Schlachten sucht man vergeblich. Auch auf vielfach genutzte Symbolik, wie bspw. das Hakenkreuz verzichtete Wolf. Gedreht wurde in einem überaus schlichten Stil – in schwarz-weiß, ohne Nutzung des Breitbild-Kinoformat Totalvision oder neukomponierter Musik. Mittels der nur lose verknüpften Episoden des Films bekommt das Publikum vielmehr das Gefühl, einem Kriegsberichterstatter zu folgen. In den vielen kleinen, fragmentarisch erzählten Geschichten spiegelt sich „das ganze tragische Schicksal der Deutschen wider“ (zitiert nach Fritz & Schütz, 1990, S. 130), wie Wolf in seinen Aufzeichnungen festhielt.

Mit der Zuwendung zu privateren, intimeren Seiten der Geschichte des Zweiten Weltkriegs werden Parallelen zu sowjetischen Tauwetter-Filmen der späten 1950er und frühen 1960er-Jahre wie DIE KRANICHE ZIEHEN (R: Michail Kalatosow, 1958) offenkundig. In Zusammenarbeit mit Kameramann Werner Bergmann und Szenenbildner Alfred Hirschmeier galten für Wolf im Drehprozess die Prämissen Klarheit, Einfachheit und Authentizität. Mit simplen Bildern schufen sie einen überaus atmosphärischen Film. „Gedreht wurde bei jedem Wetter. Unsauberkeiten nahmen die Filmemacher bewusst in Kauf, sie vermieden Wiederholungen“ (Schoß, 2023, S. 384) – „auch als Simulation des damaligen ‚Drangs‘, des ‚Immer-gejagt-Seins‘“. (ebd.)

Antifaschismus im DEFA-Spielfilm

In den Produktionsplänen des DEFA-Studios für Spielfilme waren antifaschistische Filme zwischen 1946 und 1992 stets präsent. Jedoch wurde das Thema von den einzelnen Regisseuren mit verschiedenen künstlerischen Handschriften unterschiedlich aufgearbeitet. Zu den bedeutendsten Werken zählen u.a. DIE MÖRDER SIND UNTER UNS (R: Wolfgang Staudte, 1946), EHE IM SCHATTEN (R: Kurt Maetzig, 1947), STERNE (R: Konrad Wolf, 1959), DER FALL GLEIWITZ (R: Gerhard Klein, 1961), KÖNIGSKINDER (R: Frank Beyer, 1962) und DIE ABENTEUER DES WERNER HOLT (R: Joachim Kunert, 1965). Fast parallel zu Wolfs ICH WAR NEUNZEHN drehte Heiner Carow mit DIE RUSSEN KOMMEN (1968/87) quasi das Gegenstück. Carow erzählt aus der Perspektive eines 16-jährigen Hitlerjungen von der Ankunft der Roten Armee in Deutschland. Der Film wurde jedoch vor der Premiere verboten und konnte erst 1987 in der DDR gezeigt werden.

Begegnungen: Gregor trifft auf einen erblindeten deutschen Soldaten (Klaus Manchen). Fotografen: Werner Bergmann, Wolfgang Ebert, Bernd Sperberg

Begegnungen: In Gefangenschaft richtet ein deutscher Soldat (Dieter Mann) die Waffe gegen die eigenen Leute. Fotografen: Werner Bergmann, Wolfgang Ebert, Bernd Sperberg

Ein Medienereignis

ICH WAR NEUNZEHN war 1968 ein Medienereignis in der DDR. Ein im Umfang beachtlicher Pressespiegel mit zeitgenössischen Rezensionen und Gesprächsaufzeichnungen zeugt davon. In Leserbriefen schilderten viele Menschen ihre persönlichen Kriegserinnerungen. Wolfgang Kohlhaase und Konrad Wolf war es bei der Erstellung des Drehbuchs mit seinen unterschiedlichen Episoden und aufgegriffenen Menschenschicksalen gelungen, vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ein Identifikationsangebot zu bieten. Bereits sieben Tage nach Kinostart konnte der Film mehr als 250.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnen. ICH WAR NEUNZEHN zählte damit 1968 zu den besucherstärksten Kinofilmen in der DDR.

Verfasst von Philip Zengel. (Oktober 2025)