Hamida

Als die DEFA in Tunesien drehte

Dieter Wolf, Haupt-Dramaturg und Leiter der künstlerischen Arbeitsgruppe „Babelsberg“, erinnert sich im Gespräch mit Philip Zengel (DEFA-Stiftung) an die bemerkenswerte Produktionsgeschichte von Hamida / H’mida (R: Jean Michaud-Mailland), der 1965 als erster Spielfilm des tunesischen Filmproduktionsunternehmens SATPEC in Koproduktion mit der DEFA entstand.

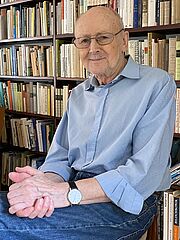

Dieter Wolf

am 16. August 2023 in seinem Haus in Kleinmachnow. Foto: DEFA-Stiftung, Philip Zengel

Philip Zengel: Hamida basiert auf der Novelle „Pas de Cheval pour Hamida“ – „Kein Pferd für Hamida“ von Gabrielle Estivals. Wie kam der Stoff nach Babelsberg?

Dieter Wolf: Für die Verfilmung der Geschichte über die Freundschaft eines elfjährigen Hirtenjungen mit dem gleichaltrigen Enkel eines Großgrundbesitzers, die in Tunesien gegen Ende der französischen Kolonialherrschaft spielt, wurde ein Mitfinanzier gesucht. Nach aussichtsloser Suche in Frankreich empfahl der französische Filmemacher Louis Daquin, Nestor der linken Filmschaffenden, den Leuten aus Tunis die Babelsberger Adresse. Daquin kannte die DEFA noch gut von den Dreharbeiten zu seinem Spielfilm Trübe Wasser (1960) und war bestens bekannt mit Lotte Janka, seiner Silmultan-Dolmetscherin am Set. So entstand der Kontakt zu ihrem Mann, dem Dramaturgen Walter Janka, und zur Gruppe „Babelsberg“.

Wer waren diese ,Leute aus Tunis’?

Die kamen von der staatlichen Filmfirma SATPEC, die bis dahin nur kleine Dokumentarfilme produziert hatte. Bei schwacher Finanzkraft fehlten für einen Langfilm neben der Erfahrung auch Fachleute und filmisches Equipment. Von der DDR versprach man sich nicht nur einen großen Budgetanteil, sondern auch technische Hilfe und Ausbildungseffekte für die eigenen Nachwuchskräfte. Chef der SATPEC war Mustapha Ferzi, ein bedeutender Dichter, der bald darauf Präsident der Schriftstellervereinigung Tunesiens wurde. Als Producteur délégué betreute er Hamida im Hintergrund. Namentlich zu erwähnen ist auch Tahar Cheriaa, der als Filmverantwortlicher im tunesischen Kulturministerium seine werbende und schützende Hand über die Produktion hielt.

Eine sicherlich nicht alltägliche Kooperationsanfrage. Wie wurde das Koproduktionsangebot von der DEFA-Studioleitung, aber auch von staatlicher Seite aufgenommen?

Für den damaligen Studiodirektor Jochen Mückenberger kam dieses Angebot ebenso überraschend wie gelegen. Der Stoff hat ja eine deutlich antikolonialistische Tendenz und ließ sich somit gut der antiimperialistischen Thematik zuordnen. Auch von staatlicher Seite gab es eine rasche Zustimmung. Das war mit Sicherheit dem Umstand zu verdanken, dass man sich von der Koproduktion mit einem tunesischen Staatsbetrieb einen kulturell-künstlerischen Prestigegewinn im scharfen außenpolitischen Kampf um diplomatische Anerkennung der DDR versprach. Schließlich galt noch immer die Hallstein-Doktrin1.

Filmtrailer zu HAMIDA (R: Jean Michaud-Mailland, 1965)

Exkurs I: Tunesiens Weg zur Unabhängigkeit

Im April 1881 marschierten französische Truppen in Tunesien ein und eroberten innerhalb von drei Wochen die Hauptstadt Tunis, nachdem Plünderer aus dem Norden Tunesiens in das bereits von Frankreich besetzte Algerien vorgedrungen waren. Der tunesische Machthaber Sadok Bey wurde gezwungen, den Vertrag von Bardo zu unterzeichnen, der Tunesien unter das Protektorat Frankreichs stellte, das 75 Jahre andauern sollte. In dieser Zeit war das Land nur bedingt ein souveräner Staat. 1883 folgte der Vertrag von La Marsa, der insbesondere die innenpolitischen Einflussmöglichkeiten Frankreichs in Tunesien weiter stärkte. Im Gegenzug übernahm Frankreich die Schulden des nordafrikanischen Landes, das bereits seit dem Staatsbankrott von 1869 wirtschaftspolitisch von europäischen Ländern abhängig war.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts regte sich in Tunesien Widerstand gegen den Einfluss Frankreichs, und nationalistische Gruppierungen riefen immer wieder zum Protest auf. Für mehrere Jahre befand sich das Land im Ausnahmezustand. 1920 gründete sich die Destur-Partei (Destour = Verfassung), die sich für die Unabhängigkeit von Frankreich stark machte. In den 1930er-Jahren spaltete sich unter Führung des Anwalts Habib Bourguiba die modernistisch-laizistisch geprägte Nèo-Destour-Partei ab. Als 1937 Verhandlungen mit dem französischen Premierminister Léon Blum über mehr tunesische Freiheiten scheiterten, kam es zu Unruhen und zum Verbot der Partei. Bourguiba wurde verhaftet. Wiederkehrende Verhandlungen sowie zunehmend gewalttätige und eskalierende Proteste prägten den innenpolitischen Zustand Tunesiens in den 1940er- und frühen 1950er-Jahren.

Im Sommer 1954 zeigte sich der französische Premierminister Pierre Mendès France zu ernsthaften Gesprächen über eine tunesische Unabhängigkeit bereit. Am 20. März 1956 erkannte Frankreich vertraglich die Unabhängigkeit Tunesiens an. Habib Bourguiba wurde erster Regierungschef.

Der grundsätzliche Entschluss zur Beteiligung an dem Film war also schnell gefallen. Wie ging es dann weiter?

Sechs Monate brauchte es, um alle inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Aspekte zwischen der Studioleitung und der Hauptverwaltung Film (HV-Film), dem DEFA-Außenhandel und dem Außenministerium der DDR so weit zu klären, dass ein Koproduktionsvertrag entworfen werden konnte. Das war die Voraussetzung für die anschließenden Verhandlungen mit den tunesischen Partnern und dem französischen Koproduzenten.

Wer war dieser französische Koproduzent?

Ein Mann namens Khaled Abdul-Wahab, der auch als Regisseur kandidierte und zusammen mit dem Franzosen Jacques-Laurent Bost das Drehbuch schrieb. Wahab brachte die Verfilmungsrechte in die Produktion ein und versprach seiner Gattin, der venezolanischen Theaterschauspielerin Maritza Caballero, ihre erste große Filmrolle. Von einer französischen Finanzbeteiligung war keine Rede, obwohl bereits ein französischer Kameramann und ein Assistenzregisseur nominiert waren.

Die Produktionskosten teilten sich also SATPEC und DEFA?

Die DEFA legte vertraglich fest, dass sie sich mit höchstens 400.000 Mark an der Produktion beteiligt. Sie lieferte das erforderliche Rohfilm- und Tonmaterial, übernahm die Kopierwerksarbeiten, verantwortete die komplette Endfertigung und bezahlte die Gehälter der 16-köpfigen DEFA-Crew. Die Kosten wurden aufgrund der besonderen Produktionsbedingungen, über die wir noch sprechen werden, um zehn Prozent überschritten. Klar war aber von Anbeginn: Keine Valuta-Mark für die Produktion. Das stellte die wenig finanzkräftigen Tunesier vor erhebliche Probleme und brachte das Projekt mehrfach dem Kollaps nahe. Sie mussten Außenaufnahmen, Spesen und Unterbringung für das komplette Team finanzieren, neben ihren Mitarbeitern auch noch die Kollegen aus Frankreich honorieren. Die SATPEC verpflichtete sich zudem zur Bereitstellung aller Kamera- und Tonapparaturen und Lichtmaschinen. Für alle Personen- und Materialtransporte hatte die entsendende Seite einzustehen.

Teile der DEFA-Crew in Tunesien: Übersetzerin Lotte Janka, Dieter Wolf, Produktionsleiter Leo Pawlaczyk und Schnittmeisterin Helga Emmrich. Foto: Privatbestand Dieter Wolf

DEFA-Schauspielerin Christine Laszar während der Dreharbeiten auf dem Gelände des Gutshofs, auf dem ein Großteil des Films entstand. Fotograf: Rudolf Meister

Nachdem alle Formalitäten geklärt waren, konnte die Produktion beginnen.

Bereits vier Wochen nach Vertragsabschluss reiste der engere DEFA-Stab Mitte Januar 1965 nach Tunis. Produktionsleiter Alexander Lösche vollbrachte an Ort und Stelle wahre Wunder an Organisation. In nur drei Wochen stand die komplette Besetzung, und es wurde ein kleiner verlassener Gutshof als Hauptmotiv gefunden. Das marode Wohngebäude wurde so weit renoviert, dass es für Innenaufnahmen genutzt werden konnte und nicht mehr als Ruine aus der Kolonialzeit erschien. Die auf einer kleinen Anhöhe gelegene Farm hatte ein landschaftlich schönes Umfeld. Unweit befand sich auch das muslimische Beerdigungsfeld, das für den Ausgang der Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Die Crew logierte in einem saisonal unterbelegten Traumhotel am Mittelmeerstrand unweit von Bizerte, eine Stunde mit dem Produktionsbus vom Drehort entfernt.

Das klingt eigentlich traumhaft …

Es ergaben sich leider schnell schier unlösbare Probleme, die die Freude trübten. Die SATPEC stellte eine desolate Filmtechnik zur Verfügung. Manche Gerätschaften fehlten ganz. Die Instandsetzungsarbeiten dauerten bis in die Drehzeit hinein und erschwerten die Produktion enorm. Ende Februar fiel schließlich die erste Filmklappe.

Sie sagten, dass der französische Koproduzent Khaled Abdul-Wahab die Regie übernehmen sollte. Im Vorspann von Hamida steht unter Regie aber ein anderer Name.

Damit gingen die Probleme weiter. Nach zehn Drehtagen – eigentlich schon vorher – war klar, dass eine Spielfilm-Regie Khaled Abdul-Wahab total überforderte und es auch mit learning by doing nicht gehen wird. Seine filmunerfahrene Frau erwies sich leider ebenfalls als Fehlbesetzung. Zum Glück teilten die Tunesier unsere Bedenken. Der aus Paris zu Hilfe gerufene Louis Daquin vermochte auf wundersame Weise das Paar zum entschädigungslosen Rücktritt zu bewegen. Nach zehn Drehtagen konnte es also noch einmal neu losgehen.

Auf dem Weg zum muslimischen Beerdigungsfeld. Fotograf: Rudolf Meister

Hamida vor malerischer tunesischer Landschaft. Fotograf: Rudolf Meister

Exkurs II: Wer war Khaled Abdul-Wahab?

Eine erste Online-Recherche über Khaled Abdul-Wahab liefert zunächst keine Erkenntnisse über einen Regisseur dieses Namens. Vielmehr informieren die Suchergebnisse über einen Mann muslimischen Glaubens, der von 1911 bis 1997 lebte und auch der „tunesische Oskar Schindler“ genannt wird. Während des Holocaust rettete er mehrere jüdische Familien vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Sind Regisseur und Retter die gleiche Person? Der aus dem Hamida-Drehstab befragte Roland Oehme ist sich anhand von Fotos nicht sicher. Dieter Wolf meint: „Damals haben wir nichts von seinem Engagement gehört. Hätten wir es offiziell erfahren, wäre es gewiss für unsere PR-Maßnahmen zum Film genutzt worden.“

Gewissheit bringt ein Interview von Faiza Abdul-Wahab, auf der israelischen Nachrichten-Website „Ynetnews“ aus dem Jahr 2010.2 Faiza Abdul-Wahab, gibt an, dass sie nach der Trennung ihrer Eltern allein bei ihrer Mutter, einer venezolanischen Theaterschauspielerin, aufwuchs. Ihr Vater ist der „tunesische Oskar Schindler“, den sie kaum kannte, und von dessen Taten sie erst nach seinem Tod erfuhr. Sie berichtet, dass sie im Buch „Among the Righteous: Lost Stories from the Holocaust’s Long Reach Into Arab Lands“ des Historikers Dr. Robert Satloff aus dem Jahr 2007 erstmals über ihren Vater las. Satloff dokumentiert darin seine Suche nach arabischen Menschen, die während des Holocaust Juden in Nordafrika schützten. Er erhielt die Informationen zu Wahabs Verdiensten in Zeitzeugengesprächen mit geretteten Juden. Für seine Recherchen traf er auch Wahabs älteste Tochter Papo, die wie ihre Halbschwester Faiza nichts von der Vergangenheit ihres Vaters wusste.

Als Regisseur schuf Wahab zumindest einen Kurzfilm, der 1959 auf dem Filmfestival in Cannes lief und um die Goldene Palme für den besten Kurzfilm konkurrierte. Der Film trägt den Titel Le seigneur Julius. Wahab war damit der erste tunesische Regisseur, der in Cannes einen Film präsentierte, und der zweite afrikanische Filmemacher – nach dem Ägypter Mohamed Karim mit dem Spielfilm Dunia (1946).

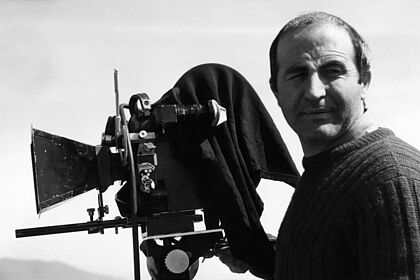

Jean Michaud-Mailland

während der Dreharbeiten zu HAMIDA (1965). Fotograf: Rudolf Meister

Neuer Regisseur wurde dann Jean Michaud-Mailland.

Richtig. Jean Michaud-Mailland, bis dahin Regieassistent, war ein talentierter junger Nachwuchsmann. Er erklärte sich bereit, die Inszenierung zu übernehmen und versprach eine engere Zusammenarbeit mit unserem erfahrenen Kameramann Otto Hanisch und Regieassistent Roland Oehme. Doch es musste ja nicht nur der Regisseur ersetzt werden. Auch für die Rolle von Frau Caballero brauchte man eine andere Schauspielerin. Aus Kostengründen bestand der tunesische Koproduzent auf eine DEFA-Besetzung. In Babelsberg entschied man sich für die organisatorisch schnellste Lösung und schickte aus dem DEFA-Ensemble Christine Laszar nach Tunesien. Für Laszar, neben Lore Frisch einzige prominente Übersiedlerin aus der BRD, waren die Auslandformalitäten für die Dienstreise ins kapitalistische Ausland am schnellsten zu bewerkstelligen.

Damit kam die Produktion aber sicher zeitlich in Verzug.

Ja, und mit dem zeitlichen Verzug entstanden natürlich auch Mehrkosten, die die tunesischen Partner insbesondere gegen Ende der Produktion vor schwierige vertragliche und finanzielle Probleme stellten. Wegen ausbleibender Spesen- und Honorarzahlungen kam es am Drehort mehrmals fast zum Streik. Unsere DEFA-Leute, denen ihr Festgehalt aus Babelsberg sicher war, haben geduldig vermittelt und konnten das Schlimmste verhindern.

War das DEFA-Team trotzdem bis zum Ende der Dreharbeiten motiviert?

Davon konnte ich mich selbst überzeugen, als ich gegen Ende der Dreharbeiten den von den Herausforderungen gestressten Alexander Lösche ablöste. Die menschlichen und professionellen Qualitäten im DEFA-Stab haben mich sehr beeindruckt. Besonders hervorheben möchte ich das sensible, äußerlich ruhige Organisationstalent des Aufnahmeleiters Leo Pawlaczyk im täglichen Umgang mit den tunesischen Zollbehörden. Doch man darf die lange Abwesenheit von zu Hause und die zehnstündigen Arbeitstage bei eisigem Wind nicht unterschätzen, der auch bei strahlender Sonne vom Atlas-Gebirge herüberwehte. Das drückte natürlich auf das Gemüt. Hinzukamen fieberhafte Darmgrippen, die möglicherweise dem verführerischen rohen Salat des abendlichen Mehrgang-Menüs geschuldet waren …

Die DEFA-Leute arbeiteten aber sicher nicht autark. Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den französischen und tunesischen Filmschaffenden?

Wechselhaft. Insbesondere im Kamerateam gab es unterschwellige Rivalitäten und Meinungsverschiedenheiten zwischen Otto Hanisch und seinem französischen Kollegen Jean Chiabaut. Hanisch war bereits ein sehr erfahrener Kameramann, der sein Handwerk verstand und auf unvorhersehbare Ereignisse schnell reagieren konnte. Aber Chiabaut sah in ihm lediglich einen konservativen Fotografen. So kam es, dass der ambitionierte Assistent Roland Dressel die Launen der beiden Herren ausbaden und mitunter dreimal zum Objektivkoffer hetzen musste, um doch wieder die schon einmal erprobte und verworfene Brennweite herbeizuschaffen. Der sonst eher ruhige, bedachtsame Dressel konnte dann schon mal toben und über den weiten Schauplatz ,merde’ schreien, sodass Deutsche, Tunesier und Franzosen gleichermaßen zusammenzuckten.

Wieso gab es überhaupt zwei Kameramänner?

Um bei fremder Regie künstlerisch nicht einflusslos zu sein, wollte die DEFA den Chef-Kameramann stellen. Da der französische Kollege aber bereits optiert war, kam es zu dieser in Deutschland unüblichen und konfliktträchtigen Arbeitsteilung zwischen dem Chef de la photographie, dem Mann fürs Licht, und dem Chadreur an der Kamera, der mit dem Regisseur die Einstellungen festlegt.

Dichtes Gedränge an der Kamera. Ganz links: Otto Hanisch. Ganz rechts: Assistent Roland Dressel. Fotograf: Rudolf Meister

Der französische Kameramann Jean Chiabaut während der Dreharbeiten. Fotograf: Rudolf Meister

Apropos Kamera. Ich bin vorhin stutzig geworden, als Sie sagten, dass die DEFA die Kopierwerksarbeiten übernahm. Wie kam das gedrehte Filmmaterial denn aus Tunesien ins DEFA-Kopierwerk?

Auch das erforderte einen hohen logistischen Aufwand. Mindestens nach jedem dritten Drehtag wurden die Muster, also die belichteten Negative, zur Zollabfertigung gebracht, um per Luftfracht via Schönefeld ins Babelsberger Kopierwerk zu gelangen. Von dort ging es dann zurück nach Tunesien ins Hotel, wo der 35mm-Schneidetisch von Helga Emmerich aufgebaut war. Es handelte sich um einen von der DEFA ausgemusterten Tisch aus Vorkriegszeiten, der für den Film nach Tunesien verfrachtet und später von den Tunesiern gekauft wurde. Kurzum: Es dauerte, bis sich das Filmteam von der künstlerischen und technischen Qualität der Aufnahmen überzeugen konnte. Gesichtet wurde in der tunesischen Stadt Bizerte wie zu Stummfilmzeiten ohne Ton. Für eine zweistreifige Vorführung von Bild und Ton war der Kinoprojektor nicht vorgesehen. Es kam jedoch eh nur auf eine erste Kontrolle der Bildqualität an. Eine Nutzung des Originaltons war aufgrund des deutschen, arabischen, französischen Sprachengewirrs sowie des Dieselmotorenlärms der Lichtmaschine für die großen Scheinwerfer sowieso ausgeschlossen.

Waren Sie froh, dass die komplette Endfertigung des Films dann in Babelsberg erfolgte?

Ja, normalerweise ein unproblematischer Vorgang. Aber die Sprachsynchronisation der französisch, arabisch und deutsch aufgenommenen Dialoge, Musikaufnahmen und die Mischung brachten noch viele Komplikationen. Es gab eine Reihe von Wünschen und Erwartungen des Regisseurs und von der tunesischen Seite, die uns das Leben schwer machten. Beispielsweise sollte die DEFA urplötzlich einen jungen unorthodoxen tschechischen Komponisten engagieren und musste eine rasche Reise nach Prag bewerkstelligen und bezahlen. Glücklicherweise kam es zwischen dem Regisseur und ihm zu keiner Verständigung. Deutlich schwieriger war es, die Valuta für die französische Synchronfassung beim Chef der HV-Film freizuboxen, denn die Liquidität der Tunesier war mittlerweile endgültig erschöpft.

Wie konnten Sie sich letztlich durchsetzen?

Das Argument, dass der Film den größten Teil seiner außenpolitischen Wirkung verlöre, wenn er in Frankreich nicht zur Aufführung käme, wusste zu überzeugen.

Erinnern Sie sich noch an die Abnahme des Films?

Zunächst gab es die Rohschnitt- und Abnahmediskussion im Studio, an der sich namhafte Mitglieder des Künstlerischen Rats der Gruppe „Babelsberg“ beteiligten, darunter Rektor Konrad Schwalbe, der Kritiker der Wochenzeitung „Sonntag“, Fred Gehler, Intendant Gerhard Wolfram und sein Spielleiter Horst Schönemann vom Maxim-Gorki-Theater. Bei mancher Kritik an dramaturgischen und künstlerischen Details unterstützten sie vehement den Gruppenantrag auf das Prädikat „Künstlerisch wertvoll“. HAMIDA bestach gerade durch seine für den Kinderfilm neuartige streng dokumentarische Stilistik und die überzeugende Besetzung der Kinderrollen. Der Mut zur Synthese mit einem poetischen Kommentar und nicht-naturalistischer Ton- und Musikgestaltung wurde gelobt, auch wenn dabei nicht alle künstlerischen Lösungen, etwa die Dialogsynchronisation, optimal erschienen. Schönemann sprach in meiner Erinnerung von einem echten Kunstwerk, das eine sehr ferne Welt gut eingefangen habe.

Und wie verlief die staatliche Abnahme?

Die war im Wesentlichen freundlich, auch wenn der Film von den Vertriebspartnern eher zurückhaltend eingestuft wurde. Die Ernüchterung kam später in der Sitzung der Prädikatisierungs-Kommission der HV-Film. Ich würde gern darüber noch etwas erzählen.

Gern, ich bin neugierig!

Erst- und letztmalig war ich zu einer solchen Sitzung eingeladen. Das Prädikat wurde HAMIDA verweigert. Die selbsternannten Anwälte des Kinderfilms, Herren eher aus der Opa-Generation, sahen das junge Publikum durch Erzählweise und Stilistik überfordert. Im Gegensatz dazu hielt Günther Rücker die anzulegenden Maßstäbe des Erwachsenen-Films für nicht erfüllt. Vergeblich intervenierte ich beim HV-Chef. Doch der wollte gegen ein demokratisches Gremium und Votum nicht polemisieren, zumal es nicht um brisante politische Einschätzungen ging.

Brisante politische Einschätzungen gab es in dieser Zeit ja genug. Wenige Wochen vor der Premiere von Hamida fand im Dezember 1965 das 11. Plenum des ZK der SED statt. In den Folgemonaten wurde eine halbe Jahresproduktion verboten. Haben sich die kulturpolitischen Konflikte auch auf Hamida ausgewirkt?

Aufgrund der außenpolitischen Bedeutung hatte HAMIDA keinerlei Schwierigkeiten dieser Art. Für unsere noch junge Künstlerische Arbeitsgruppe bot sich das Projekt vielmehr an, um von den Turbulenzen um Günter Stahnkes Film Der Frühling braucht Zeit (1965) abzulenken, der bereits vor dem Plenum in die Schusslinie geriet.

Gab es konkrete Erwartungshaltungen bezüglich des Erfolgs von HAMIDA?

Walter Janka und ich haben immer an einen großen Erfolg geglaubt. Die Studioleitung um Jochen Mückenberger und Albert Wilkening hatte den Erlös des Films von vornherein nüchterner eingeschätzt. Das Projekt war gegen unser Votum realistischerweise als Kinderfilm mit 400.000 Mark in den Produktionsplan gekommen und blieb damit von einer ökonomischen Zielstellung verschont. Letztlich erwies sich HAMIDA mehr als presse- und weniger als publikumsfreundliche Produktion. Die Hoffnung aller Beteiligten, dem Film durch Familienvorstellungen zu größerem Zulauf zu verhelfen, erwies sich als Illusion. Mit dem Verkauf in drei sozialistische Länder, darunter in die Sowjetunion, wurde immerhin die Auslandsplanprognose übererfüllt.

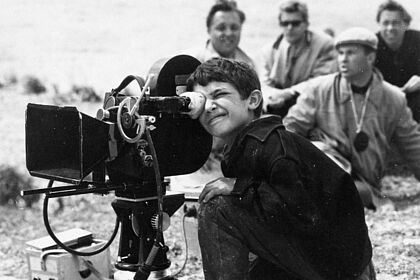

Hamida-Darsteller Amor Aouini während der Dreharbeiten. Im Hintergrund: Roland Oehme, Otto Hanisch und andere. Foto: Privatbestand Dieter Wolf

Amor Aouini in Kleinmachnow - mit neuem Fahrrad und Spielgefährten im Garten der Familie Wolf. Foto: Privatbestand Dieter Wolf

Haben Sie Erinnerungen an die Filmpremiere?

Ich erinnere mich sofort an unseren kleinen Hamida-Darsteller, ein Landarbeiter-Kind mit dem schönen Namen Amor, der zur Premiere im Januar 1966 nach Berlin geflogen wurde. Seine Augen leuchteten, als der Junge zum ersten Mal in seinem Leben Schnee sah. Als Gastgeschenk erhielt er von der DEFA ein Fahrrad. Auch in der tunesischen Hauptstadt Tunis gab es eine Premiere, die zu einem kulturellen, ja sogar nationalen Ereignis in unmittelbarer Nähe zum 10. Jahrestag der Unabhängigkeit mit weiteren festlichen Erstaufführungen in Sousse, Monastir und Sfax wurde.

Kinofilme leben vom Publikum. Erinnern Sie sich, wie das tunesische Publikum auf den Film reagierte?

Wie in der DDR reagierte das Premierenpublikum höflich reserviert. Das schien auch den technischen Macken der aus diesem Anlass anberaumten Eröffnung des neuen SATPEC-eigenen Kinos geschuldet. Ganz anders – geradezu emphatisch – wurde der Film aber in der tunesischen Provinz aufgenommen, wo vorwiegend junge Leute aus den sehr regen örtlichen Filmklubs ins Kino kamen. Für sie war Hamida kein Kinderfilm. Anders als in Tunis hatten die Meinungsäußerungen hier nicht nur den alltäglichen antikolonialistischen Akzent, sie waren oft antiimperialistisch geprägt. Im Zuge einer protokollarisch vorgesehenen Begrüßungsrede sprach ich von der ersten Koproduktion der DDR mit einem kapitalistischen Land seit langer Zeit. Da wurde heftiger Widerspruch laut: Tunesien sei auf gutem sozialistischem Wege. Für die kooperative Entwicklung der Landwirtschaft hätte ich das gerne bestätigt, doch hütete ich mich, meine begründete Skepsis zum sozial- und weltpolitischen Kurs der Neo-Destur-Partei unter Präsident Habib Bourguiba anzudeuten, auch wenn sie sich gerade in Sozialistische NDP umbenannt hatte.

Die erste Koproduktion der DDR mit einem kapitalistischen Land nach langer Zeit … Reiste damit einhergehend auch DDR-Politprominenz zur Premiere?

Die Delegation war hochrangig besetzt: an der Spitze mit Dr. Wilfried Maaß, Stellvertreter des Ministers für Kultur der DDR und Leiter der Hauptverwaltung Film. Für Maaß war die Reise nach Tunesien jedoch der letzte Auslandsaufenthalt als Film-Chef. Man hatte dem filmfremden Nachfolger von Günter Witt das Debakel um Spur der Steine nicht verziehen. Das führte zu einer neuen Variante eines alten russischen Witzes, der das Stühlerücken nach Stalins Tod begleitete:

„Günter Witt hinterlässt seinem Nachfolger Maaß für künftige Krisen drei Briefe. Als Maaß zum ersten Mal ins ZK gerufen wird, findet er im ersten Brief den guten Rat: ,Schieb alles auf mich.’ Das zählt nicht lange. Vor dem nächsten Rapport nimmt er die Erklärung aus dem zweiten Brief mit: ,Schieb alles auf die anderen!’ Bald darauf muss er den dritten Brief öffnen. Dort stehen nur noch drei Worte: ,Schreib drei Briefe!’“

Der Posten blieb bis 1976 ein Schleudersitz, ehe Horst Pehnert das Amt für 15 Jahre übernahm.

Pehnert konnte dann niemandem mehr drei Briefe hinterlassen. Das Amt gab es nicht mehr… Wer war denn aus dem Filmteam bei der Premiere in Tunesien dabei?

Das waren nur zwei Personen: Christine Laszar und ich. Walter Janka, der aus Tunis mehrfach persönlich eingeladen wurde, fehlte. Maaß wollte lieber ein Leitungsmitglied des Studios an seiner Seite wissen, um über künftige Zusammenarbeit beraten zu können: eine DDR-Filmwoche in Tunis und eine tunesische Dokumentarfilmwoche in Berlin. Mehrere Begegnungen mit dem tunesischen Kulturminister Chedli Klibi, dem späteren Präsidenten der Arabischen Liga, zeugten von der hohen politischen Bedeutung, die man dem Film in Tunesien beimaß. Janka selbst vermutete für seine Nichtberücksichtigung politische Gründe. Nach seiner unrechtmäßigen Verurteilung wegen angeblicher konterrevolutionärer Verschwörungstätigkeiten im Jahr 1957 war er erst ab 1962 als Dramaturg bei der DEFA tätig.

Warum war die Anwesenheit Jankas für die tunesische Seite so bedeutsam?

Janka setzte sich zu jeder Zeit entscheidend für die Umsetzung des Projekts in Babelsberg ein, was von der tunesischen Seite anerkennend wahrgenommen wurde. Gegen Ende der Dreharbeiten konnte er mit seiner Frau Charlotte auf Einladung von Direktor Ferzi eine Woche in Tunesien verbringen. Lotte Janka hatte sich mit mehrmonatigem strapaziösem Simultan-Dolmetschen in beide Richtungen, um das Team und den Arbeitserfolg, verdient gemacht, auch wenn sie im Konfliktfall zuweilen mehr der französischen Position und Mentalität zuneigte. Angesichts ihrer Vergangenheit im französischen Exil und ihrer schmerzlichen Erfahrungen mit Nazi-Deutschland und in der DDR war das wenig verwunderlich.

Die DDR-Kinowochenschau DER AUGENZEUGE berichtet 1966 über den Besuch des HAMIDA-Darstellers Amor Aouini in Ost-Berlin.

Insgesamt klingt das nach einem enormen Aufwand, um die filmischen Beziehungen beider Länder zu intensivieren. Waren die Bemühungen letztlich erfolgreich?

Schon ein Jahr später startete erneut eine kleine Delegation mit Christine Laszar, Klaus Peter Thiele und mir nach Tunesien, zur ersten DDR-Filmwoche in einem nicht-sozialistischen Land. Im Gepäck befand sich ein abwechslungsreiches DEFA-Programm mit den Filmen Die Mörder sind unter uns (Wolfgang Staudte, 1946), Das kalte Herz (Paul Verhoeven, 1950), Königskinder (Frank Beyer, 1962), Nackt unter Wölfen (Frank Beyer, 1962), Pension Boulanka (Helmut Krätzig, 1964), Der schweigende Stern (Kurt Maetzig, 1959) und Reise ins Ehebett (Joachim Hasler, 1966). Für das von Hollywood und Frankreich dominierte tunesische Kino war die DEFA-Retrospektive eine kleine Sensation. Die Veranstaltungen in Tunis, Sousse, Sfax, Bizerte und Hammam-Lif waren erstaunlich gut besucht.

Was waren aus Ihrer Sicht die Gründe für das große Interesse an den DEFA-Filmen?

Das war wohl vor allem dem sehr aktiven Amateurfilmverband und den starken örtlichen Filmklubs zu verdanken, die jeden Montag einen Film der internationalen Kunstszene vorstellten, der nicht im kommerziellen Verleih zum Einsatz kam. So waren wir ausgerechnet in Nordafrika mit heiklen Fragen zum tschechischen Filmfrühling konfrontiert, der von der „sauberen“ DDR-Leinwand weitgehend ferngehalten wurde.

Hatte sich die tunesische Filmwirtschaft in der Zwischenzeit bereits weiterentwickelt oder steckte sie noch immer in den Kinderschuhen?

Seit den HAMIDA-Dreharbeiten hatte sich in Tunis manches getan. Stolz zeigte man uns den im Bau befindlichen Studiokomplex im Hauptstadt-Vorort Gammarth, zweckmäßig im Inneren, architektonisch anspruchsvoll die Außengestaltung. Der rechte Ort für die 7ème ART, die Siebente Kunst, wie man hier sagte. Auch in Sachen Filmtechnik hatte das Land durch Importe aus Italien nachgerüstet. Helga Emmerichs Schneidetisch wurde uns nun als museales Requisit vorgeführt. Zu einer weiteren filmischen Zusammenarbeit beider Länder unter besseren technischen Voraussetzungen kam es aber nicht. Dafür gab es möglicherweise zu wenig Filmstoffe und -ideen, die für beide Länder gleichermaßen relevant waren…

Lieber Herr Wolf, herzlichen Dank für das Gespräch!

Dieser Text steht Ihnen hier (6.42 MB) auch als PDF-Dokument zur Verfügung.

Fußnoten

- Hallstein-Doktrin – Außenpolitische Leitlinie der BRD zwischen 1955 und 1969. Dem Alleinvertretungsanspruch für alle Deutschen folgend, wertete die BRD die völkerrechtliche Anerkennung der DDR durch Drittstaaten als „unfreundlichen Akt“ und drohte diesen Ländern mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Angewendet gegen Jugoslawien (1957) und Kuba (1963).

- Meidan, A. (2010, 14. November): Righteous among the Arabs . Ynetnews. [abgerufen am 9.11.2023].