„Mir ist nie aufgefallen, dass Du Schwarz bist.“

Blackness und Rassismus zwischen Hyper- und Unsichtbarkeit in der DDR und Ostdeutschland

Verfasst von Katharina Warda.

Katharina Warda

während ihrer Keynote beim Summer Film Institute der DEFA Film Library 2023. Foto: DEFA Film Library

2019 erschien die Studie „Ost-Migrantische Analogien“ des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) und erntete viel Zuspruch. Die Studie benennt Abwertungserfahrungen, die viele Ostdeutsche seit Jahren benennen und damit öffentlich kaum Gehör finden. Gleichzeitig untersucht sie Alltagsrassismus gegen muslimische Migrantinnen und Migranten in Deutschland. Studienleiterin Naika Foroutan1 erklärt in einem Interview zur Studie, ihr sei es wichtig gewesen, zwei Gruppen zu untersuchen, die so wenig wie möglich miteinander zu tun haben, und zu schauen, wo sich in ihren Erfahrungen Gemeinsamkeiten finden lassen. Der Slogan ist catchy: Migrantinnen und Migranten auf der einen Seite, Ostdeutsche auf der anderen. Inwiefern erfahren sie Diskriminierung, inwiefern ähneln sich Rassismus und die Abwertung von Ostdeutschen. Damit schließt die Studie an Narrative an, die im Osten schon lange kursieren. Ostdeutsche benutzen regelmäßig Rassismus-Vergleiche, um eigene Abwertungserfahrungen zu beschreiben. Oft stolpert man in Gesprächen mit anderen Ostdeutschen über das Argument, sie würden rassistisch diskriminiert werden, also aufgrund ihrer ostdeutschen Herkunft. In ähnlicher Manier twitterte die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey 2019, sie habe einen „ostdeutschen Migrationshintergrund“. Narrative wie diese erfuhren zeitweilig viel Sichtbarkeit, vor allem auch, weil der Osten bisher eher als Tätergesellschaft rassistischer Gewalt beschrieben wurde. Nun werden die Ostdeutschen selbst zu Opfern rassistischer Gewalt. Die Studie des DeZIMs schließt sich diesem Diskurs nicht an, dennoch wurde von vielen People of Color (PoCs) die Herangehensweise als unangemessen und der Vergleich als unstimmig kritisiert.

Mein persönlicher Kritikpunkt richtet sich gegen etwas Anderes: Meiner Meinung nach reproduziert die Studie einen mir sehr bekannten Rassismus, einen, der Erfahrungen wie meine als Schwarze2 Ostdeutsche unsichtbar macht. In Deutschland werden Migration bzw. Schwarze Erfahrungen fast ausschließlich aus der Geschichte Westdeutschlands erzählt. Ostdeutschland hingegen gilt bis heute als homogen weiß, und zusätzlich als sehr rassistisch. Menschen wie ich, die Schwarz und ostdeutsch sind, existieren meist im kulturellen Gedächtnis und im öffentlichen Bild der Deutschen nicht. Die Studie hebt diese Unsichtbarkeit auf ein wissenschaftliches Level. Wenn Foroutan davon spricht, zwei Gruppen zu untersuchen, die so wenig wie möglich miteinander zu tun haben, negiert sie das Leben von Menschen, die zum Beispiel aus Algerien oder Palästina in die DDR einwanderten und als Studierende oder Arbeitsmigrantinnen und -migranten das Land mit aufbauten. Eine Unsichtbarkeit, die allerdings nicht neu ist, sondern bereits das Leben von PoCs in der DDR bestimmte. Zudem ist gegenwärtig die Grundannahme eines homogen weißen Ostens ein wesentliches Narrativ der extremen Rechten in Deutschland und in den Ländern des ehemaligen Ostblocks. Beispielsweise warb die rechtspopulistische und rechtsextreme Partei AfD 2019 mit Slogans wie „Hol dir dein Land zurück, vollende die Wende“, die die Idee eines vermeintlich reinen, ursprünglich weiß-deutschen Ostens stark machen.

Dem gegenüber stelle ich folgenden Text mit Gedanken und Theorien, die einen Blick in die nicht-weiße Geschichte Ostdeutschlands werfen. Ich beleuchte eine für Ostdeutschland bestimmende Spielart rassistischer Diskriminierung, die sich einerseits in Hypersichtbarkeit von Blackness und andererseits in Unsichtbarkeit Schwarzer ostdeutscher Erfahrungen zeigt. Dafür braucht es aber zuerst einen Blick noch weiter zurück.

Schwarzes Leben in Deutschland vor 1945

Wenn es darum geht, Schwarzes Leben in Ostdeutschland nachzuverfolgen, ist das gar nicht so einfach. Das Gebiet des heutigen Deutschlands ist zwar schon seit Hunderten von Jahren von Schwarzem Leben und Schwarzen Einflüssen geprägt, verstand sich in seinem Selbstverständnis aber nie als divers. Vielmehr ist Rassismus seit der Kolonialzeit ein untrennbarer Teil der deutschen Geschichte und Gesellschaft. Als Folge sind die Spuren Schwarzen Lebens im Laufe der Geschichte mehr und mehr verschwunden und wurden immer wieder auch aktiv unterdrückt und vernichtet. Einen brutalen Höhepunkt dieser Weißwaschung einer vielfältigen deutschen Gesellschaft stellt der Holocaust dar. In ihm ermordeten die Nazis schätzungsweise insgesamt 17 Millionen Menschen. Drunter waren 6 Millionen Juden, 7 Millionen sowjetische Zivilisten, bis zu 250.000 behinderte Menschen, 250.000 Sinti und Roma, aber auch Hunderte Homosexuelle, zudem serbische und polnische Zivilisten, sowjetische Kriegsgefangene, politische Gefangene, von Klassismus betroffene Menschen und religiös Verfolgte.3

Schwarze Deutsche tauchen in dieser grausamen Statistik nicht auf. Sie waren kategorisch als Gruppe nicht von der Ermordung betroffen, gleichwohl aber von Auslöschung durch die Nazis. Heute fast vergessen ist die Zwangssterilisation von schätzungsweise 800 mixed-race Deutschen in dieser Zeit, die mit dem Beschluss der Nürnberger Rassengesetze 1935 einherging. Mit diesem Gesetz wurden auch Beziehungen und Ehen zwischen weißen und Schwarzen Menschen verboten. Denen, die davon verschont blieben, wurde durch massive Diskriminierung eine Zukunft in Deutschland extrem erschwert.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ende der Nazizeit entwickelte sich in Deutschland als Resultat eine sehr homogene Gesellschaft, in der Schwarzes Leben und Schwarze Geschichte kaum noch existent und wenig sichtbar sind. In diesem Punkt haben die Nazis gesiegt.

Schwarzes Leben in der DDR

Mit Gründung der beiden deutschen Staaten schlagen die BRD und die DDR unterschiedliche Wege zur Aufarbeitung der eigenen Geschichte ein. In der BRD dominiert das staatliche Narrativ der „Stunde null“ als Neubeginn, in dem die Geschichte des Nationalsozialismus quasi unverarbeitet hinter sich gelassen worden ist. Damit einher geht eine eher symbolische und in vielerlei Hinsicht inkonsequente Entnazifizierung, die mehr einen kulturellen Mythos darstellt als eine gelebte Praxis. Ein Umstand, der in den Jahren um 1968 von einer jüngeren Generation Westdeutscher scharf kritisiert wird. Mit der DDR, die sich aus dem Territorium der sowjetischen Besatzungszone gründet, entsteht ein Staat nach sozialistischem Vorbild. Sie versteht sich als antifaschistischer Staat und zelebriert Entnazifizierung sehr öffentlich und in einigen staatlichen Institutionen nachdrücklicher, wenn auch insgesamt keinesfalls konsequent und widerspruchsfrei. Diese Widersprüche spiegeln sich auch im Umgang mit Rassismus und der Sichtbarkeit von Schwarzem Leben wider.

Antirassismus als Staatsdoktrin

Einerseits adressiert die DDR im Gegensatz zur BRD Rassismus offen und wendet sich öffentlich von ihm ab. Gilt Rassismus in der BRD als Zustand, der mit der Stunde null übernommen wurde, als ein Gegenstand der Vergangenheit, der Nazis, und eben nicht der Deutschen nach 1949, so gilt Rassismus in der DDR nach marxistischer Lehre als Produkt des Kapitalismus. Da die DDR sich als sozialistischer Staat versteht, fehle Rassismus folglich die ideologische Grundlage, erklärt Staatsoberhaupt Erich Honecker öffentlich. Rassismus gilt als abgeschafft, wird damit aber ebenso wenig aufgearbeitet. Vielmehr wird das Sprechen über Rassismus der staatlichen Doktrin der DDR untergeordnet und instrumentalisiert. Zwar sind Themen wie Kolonialismus und der Nationalsozialismus ein wichtiger Teil der Schulbildung, dennoch ist Antirassismus weniger eine gelebte Praxis als ein ideologisches Tool, um die eigene kulturelle und moralische Überlegenheit im Kalten Krieg und die Fehlgeleitetheit der westlichen Welt zu behaupten.

Die DEFA-Produktion DAVIS-REPORT (R: Johanna Kleberg, 1972) dokumentiert einen Besuch von Angela Davis in der DDR.

Gleichzeitig sind sozialistische, marxistische und antikapitalistische Gedanken außerhalb der DDR in den 1950er-, 60er- und 70er-Jahren untrennbar mit einer Vielzahl antirassistischer und antikolonialer Freiheitskämpfe auf der ganzen Welt verbunden. Beispielsweise vertritt Nelson Mandela als prominentestes Mitglied des Südafrikanischen African National Congress (ANC) bis in die frühen 1990er eine Idee von sozialer Gerechtigkeit, die in vielen Punkten sozialistischen Vorstellungen ähnelt. Im Laufe seines Lebens wurde auch immer wieder spekuliert, ob er zeitweilig Mitglied der Kommunistischen Partei Südafrikas gewesen sei. Galt die Anti-Apartheid-Bewegung durch den ANC in den Ländern der westlichen Welt zumeist als terroristische Vereinigung, erhielten Mandela und der ANC von sozialistischen Ländern wie Kuba und der DDR starke Unterstützung. Auch in den USA fanden sozialistische, marxistische oder antikapitalistische Gedanken Anklang in der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung, auch wenn dieser Black Radicalism heute kaum noch Erinnerung findet. Beispielsweise sprach Martin Luther King Jr. regelmäßig in seinen Reden von der Verkettung von Rassismus und Kapitalismus als Mittel der Unterdrückung. In einem Report an die Southern Christian Leadership Conference (SCLC) Staff4 im Mai 1967 sagte er zum Beispiel Folgendes:

„We must recognize that we can't solve our problem now until there is a radical redistribution of economic and political power… this means a revolution of values and other things. We must see now that the evils of racism, economic exploitation and militarism are all tied together… you can't really get rid of one without getting rid of the others… the whole structure of American life must be changed. America is a hypocritical nation and [we] must put [our] own house in order.“⁵

Andere vertraten direkter eine marxistische oder sozialistische Denkweise, wie etwa Kwame Ture oder Angela Davis. Beide wurden in der DDR sehr verehrt. Davis pflegte Beziehungen zu Genossen überall auf der Welt – auch in den USA – und unterstützte viele internationale Kämpfe. Die DDR verlegte früh und in relativ hoher Auflage Bücher von zum Beispiel James Baldwin und orchestrierte öffentliche Staatsempfänge mit prominenten Schwarzen Bürgerrechtlerinnen und -rechtlern wie Paul und Eslanda Robeson oder Ralph Abernathy, dem Nachfolger Martin Luther Kings. In der DDR wurden sie zu gefeierten Stars und Symbolen eines „anderen Amerika“. Das erlebte einen Höhepunkt in der Rezeption von Angela Davis.

Oh, Angela, du lebst gefangen und kennst kein [Z]agen, kein [B]angen. Du bist so jung und du bist schön. Vor welchen Richtern sollst du stehn. […] Und droht das Gestern auch mit Mord, die Zukunft hat das letzte Wort.⁶

So singt die Uve Schikora Combo im Jahr 1972. Als die Band „Oh, Angela“ schreibt, sitzt Angela Davis wegen angeblicher Terrorismus-Unterstützung auf der Anklagebank. Anfang der 1970er-Jahre ist sie Autorin, Marxistin und steht im Zusammenhang mit der Black Panther Party. Davis ist eine hochbegabte Intellektuelle, ihr Mentor zu Studienzeiten war der deutsche Philosoph Herbert Marcuse. Als ihr die Todesstrafe droht, solidarisieren sich weltweit Intellektuelle mit Angela Davis, darunter sind Heinrich Böll, Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre, Yoko Ono und John Lennon. In der DDR entbrennt eine nationale Solidaritätsbekundung, die als „1 Million Rosen für Angela“ in die Geschichte eingeht. Tausende DDR-Bürger schreiben Briefe, Postkarten und gemalte Rosen an die „schwarze Schwester Angela“ und drängen damit öffentlich auf ihre Freilassung. Nachdem sie 1972 freigesprochen wird, zeigt sich selbst die DDR-Führung über Davis’ großen Empfang am Flughafen Schönefeld überrascht. Statt der 3.000 angekündigten Besucher erscheinen knapp 50.000 Menschen. Ein Meer aus Fotoapparaten, Transparenten, Sonnenschirmen und Blumensträußen. Sie umringen das gelandete Flugzeug, jubeln und begrüßen in ekstatischen Sprechchören eines der größten politischen Idole der DDR: „unsere schwarze Schwester Angela“. Wenig später sind es in Leipzig sogar 200.000 Menschen. Davis trifft öffentlich Erich Honecker und andere SED-Führungskader. Sie erhält die Ehrendoktorwürde an der Karl-Marx-Universität Leipzig und wird Ehrenbürgerin von Magdeburg. Ihr Konterfei ziert Magazine, Postkarten, sogar Statuen werden angefertigt. Sie wird zum Superstar in der DDR und kommt schon ein Jahr später im Rahmen der Weltfestspiele der Jugend 1973 in die DDR zurück. Neun Tage lang kommen in Ostberlin rund acht Millionen Menschen zusammen, darunter auch über 25.000 ausländische Schüler und Studenten aus 140 Ländern. Davis ist der prominenteste Gast im sogenannten „Woodstock des Ostens“ und hält eine Rede auf Deutsch.

Die DDR-Bürgerin und Kulturwissenschaftlerin Peggy Piesche7 erinnert sich wie folgt an diese Zeit:

„Es waren die wenigen Momente in meiner Kindheit, in denen ich spürte, dass Schwarze Leben zählen, wertvoll sind, dass Schwarzem Leben Wert beigemessen wird. Erst viel später habe ich dann die eigentliche Geschichte der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung in der Schule gelernt.“⁸

In ihrer Erinnerung wird die traurige Kehrseite der Hypersichtbarkeit von Davis und Schwarzen Kämpfen deutlich: Sie war temporär, außerhalb staatlicher Repräsentation kaum vorhanden und fand wenig Nachhall im Alltag und Mindset der Bevölkerung. Die folgende Anekdote bringt die Doppelbödigkeit der Rezeption von Blackness auf den Punkt. In ihrer Masterarbeit untersucht die junge Sozialwissenschaftlerin Ilanga Mwaungulu9 Rassismus in der DDR und die Solidaritätskampagne für Angela Davis. Dabei erlebt sie folgende Geschichte:

„Als ich im Herbst 2016 ins Ostberliner EWA-Frauenzentrum ging, um mir im dortigen Archiv für diese Arbeit die DDR-Frauenzeitschrift ›Für Dich‹ anzusehen, kam ich dort mit einer ehrenamtlichen Archivmitarbeiterin ins Gespräch. Sie interessierte sich für mein Vorhaben und erzählte mir, wie sie als Jugendliche in einer riesigen Menschenmenge am Flughafen Schönefeld stand, um Angela Davis in der DDR zu begrüßen. Als ich ihr sagte, dass ich es interessant fände, dass sich so viele Menschen in der DDR für Davis begeisterten[,] und mich frage, wie sie [die Menschen] sich auf sie [Davis] als Schwarze Antirassistin bezogen, antwortete sie [die Mitarbeiterin] mir: ›Ich hab das gar nicht so wahrgenommen, dass Angela Davis Schwarz war. Da bin ich wohl eher farbenblind aufgewachsen. Also, das hat für uns keine Rolle gespielt.“¹⁰

Dieses „I didn’t see Color“, was Mwaungulu beschreibt, begegnet auch mir immer wieder in Auseinandersetzung mit der DDR. Der Umgang der DDR mit Rassismus ist geprägt von einer eigentümlichen Mischung aus Hypersichtbarkeit von Antirassismus und Blackness auf einer Seite – und extremer Unsichtbarkeit beider auf der anderen Seite.

So bemerkenswert der öffentliche und deutliche Support antirassistischer Kämpfe durch die DDR auch ist, Rassismus bleibt in ihr immer ein Phänomen der Anderen, eine Spielart des Westens, die es als Teil des Kalten Kriegs zu bekämpfen gilt. Ein anderer Schwarzer US-amerikanischer Bürgerrechtler, in dessen Rezeption das deutlich wird, ist Paul Robeson. Der Sänger, Schauspieler und Aktivist besuchte zusammen mit seiner Frau, der Schwarzen Feministin und Pan-Afrikanistin Eslanda Goode Robeson, die DDR zweimal – und im Gegensatz zu seinen Besuchen in der Sowjetunion mit betont wenig öffentlicher Aufmerksamkeit. Dennoch wurde sein erster Besuch 1960 öffentlich gefeiert und Robeson mit vielen Auszeichnungen versehen als Stimme und „Verkörperung des anderen Amerikas“. 1964 kam er für eine medizinische Behandlung erneut in die DDR. Aber auch schon vor diesen offiziellen Besuchen pflegte er Beziehungen zur DDR. So spielte er 1956 im DEFA-Film Lied der Ströme mit. Im selben Jahr nahm ihn die ostdeutsche Akademie der Künste im Bereich Darstellende Kunst auf, und 1960 verlieh ihm die Philosophische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin die Ehrendoktorwürde. In Leipzig und Berlin-Köpenick wurden Schulen nach ihm benannt, in Berlin-Prenzlauer Berg eine Straße. 1990 erschien der DEFA-Dokumentarfilm von Kurt Tetzlaff: I’m a Negro, I’m an American – Paul Robeson, der Robeson in der McCarthy-Ära begleitet und den Antikommunismus und Rassismus beleuchtet, dem Robeson ausgesetzt war. Auch in diesem späten Werk der DDR-Geschichte überlagert sich die wichtige und wertvolle Rezeption Paul Robesons mit einer Thematisierung von Rassismus, die sich ausschließlich auf das Andere, in dem Fall die USA, bezieht. Der Film ist scharfsinnig in seiner Rassismus-Kritik. Robeson ist Amerikaner und sein Blick auf den amerikanischen Rassismus ist eine Bereicherung. Gleichzeitig ist er ein Reisender, der Zeit auch in der Sowjetunion oder eben der DDR verbracht hat. Diese Erfahrungen wären eine interessante Bereicherung für den Film gewesen. Während der Rassismus im kapitalistischen Ausland für die DDR ein prominenter und hypervisueller Bestandteil ist, bleibt der eigene Rassismus in der DDR unausgesprochen, sowohl im Film als auch in der alltäglichen Praxis.

Race und Blackness in der DDR

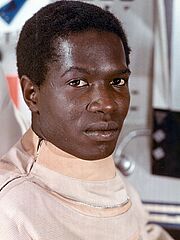

Julius Ongewe

als Talua in DER SCHWEIGENDE STERN (R: Kurt Maetzig, 1959) Fotografin: Waltraut Pathenheimer

Nicht nur Rassismus wird in der DDR als fremdes Phänomen verhandelt. Schwarze Amerikaner wie Angela Davis und Paul Robeson werden als Stars gefeiert, weil sie politische Aktivistinnen und Aktivisten in einem fremden Land sind, und weil sie Ausländer sind und damit das offene Selbstverständnis der DDR als antirassistischen, aber weißen Staat nicht infrage stellen. Wie sehr die DDR aber trotzdem in rassistischen und chauvinistischen Zuschreibungen und Tokenism11 gegenüber Schwarzen Menschen, vor allem vom afrikanischen Kontinent, verharrt, wird zum Beispiel im DEFA-Science-Fiction-Film Der schweigende Stern deutlich.

Der Sci-Fi-Megahit entstand 1959 unter der Regie von Kurt Maetzig, ist eine deutsch-polnische Koproduktion und beruht auf dem Roman „Der Planet des Todes“ bzw. „Die Astronauten“12 von Stanisław Lem. Der Film entwirft die Zukunftsvision einer internationalen Weltgemeinschaft, die im Kampf gegen eine gemeinsame extraterrestrische Bedrohung die Grenzen von Rassismus und Kaltem Krieg überwindet. Im Zentrum des Films steht eine Raumfahrt-Crew aus acht internationalen Experten, unter anderem aus Polen, Deutschland, China, Japan, den USA und Afrika. Der Figur des afrikanischen Experten Talua wird weder ein konkretes Land zugewiesen, noch eine konkrete Geschichte oder ein Nachname. Die weißen Crewmitglieder werden in unterschiedlichem Maß über ihre Expertise und ihre charakterlichen Witze porträtiert. Auch sie sind lediglich Vertreter ihres jeweiligen Landes, aber das spiegelt sich in ihren Storylines kaum wider. Sie werden über Mut, Intelligenz, persönliche Geschichten und die Interaktion untereinander charakterisiert. Während die Figur der japanischen Wissenschaftlerin Sumiko Omigura eine eigenartige Zwischenstellung zwischen Hauptcharakter und Tokenism einnimmt, erscheint keines der anderen Crewmitglieder so eindimensional wie der Schwarze Techniker Talua. Er hat im Plot kaum Interaktion mit der Crew, besitzt keine wissenschaftliche Expertise und ist die einzige Figur der internationalen Gruppe, die mit Akzent und gebrochenem Deutsch spricht. Während Sumiko Omigura der Erzählung als Token13 einer starken Frau und für die Katastrophe in Hiroshima dient, vereinfacht sich Taluas Rolle noch mehr auf die Repräsentation von Blackness allgemein. Es wäre leicht gewesen, ihn einem afrikanischen Land zuzuordnen, ihm dessen Entkolonialisierungskämpfe an die Hand zu geben oder wenigsten einen mehrdimensionalen Charakter zu zeichnen. Stattdessen verharrt seine Darstellung in einem entfremdenden und chauvinistischen Blick auf Blackness. Das gipfelt in der Beschreibung seines Todes. Als die Mission am Ende des Films in Gefahr gerät, ist es an Talua, sich wie ein treuer Knecht für den Herrn zu opfern. Zurück auf der Erde wird sein Tod auf genau dieses Opfer reduziert, während die anderen beiden toten Crewmitglieder über ihre Errungenschaften beschrieben werden:

„Wir bringen mit uns das Vermächtnis dreier großer Menschen. Talua rettete unsere Expedition, Tschen Yü entdeckte das Leben auf der Venus und Brinkmann setzte als Erster einen Fuß auf einen fremden Planeten.“

Dass darin aber auch ein Fortschritt steckt, zeigt der Vergleich mit der US-amerikanischen Adaption vom Schweigenden Stern14. In ihr werden die Sprechanteile von Sumiko Omigura und Talua noch weiter beschnitten. Bei Sumiko Omigura fehlen die kritischen Anspielungen auf Hiroshima, Talua wird durch das Beschneiden seiner Redeanteile von einem zumindest intendiert gleichwertigen Crewmitglied zu einer nun völlig charakterlosen Nebenfigur. Eine andere Möglichkeit, die in Der schweigende Stern genauso wie in anderen DEFA-Filmen verpasst wurde, ist, die Vielfalt und die antirassistischen Kämpfe innerhalb der eigenen Gesellschaft aufzunehmen.

Als letztes internationales Crew-Mitglied wird Talua (gespielt von Julius Ongewe) in DER SCHWEIGENDE STERN (R: Kurt Maetzig, 1959) vorgestellt. Sein Heimatland bleibt ungenannt.

Blackness und antirassistische Kritik in Ostdeutschland

Waren Paul Robeson und Angela Davis in der DDR Stars, blieb die eigene Migrationsgeschichte und die eigene Schwarze Bevölkerung in Ostdeutschland bis heute relativ ungesehen. Da es nach dem Zweiten Weltkrieg kaum Schwarzes Leben in Deutschland gab, entstanden Schwarze Communities erst wieder langsam und im Zuge von Migrationsbewegungen. Auch wenn die DDR heute als kleines, homogen weißes Land gilt, hatte sie eine komplexe und kontinuierliche Migrationsgeschichte. Diese war zumeist an staatliche Abkommen gebunden, sodass man für Schwarze Migrant:inen drei dominante Gruppen ausmachen kann. Schwarze Menschen kamen entweder als internationale Studierende in die DDR oder als politische Emigrantinnen und Emigranten – also politische Aktivistinnen und Aktivisten, die in der DDR Asyl fanden. Dazu zählen zum Beispiel Mitglieder des Südafrikanischen ANC oder der namibischen South-West Africa People’s Organization (SWAPO). Beide Gruppen genossen ein für Migrantinnen und Migranten relativ hohes staatliches Ansehen und brachten der nach internationaler Anerkennung strebenden DDR „außen- und handelspolitisches Kapital“ ein.

Eine dritte Gruppe stellen Arbeitsmigrantinnen und -migranten dar. Die sogenannten Vertragsarbeiterinnen und -arbeiter aus Kuba, Mosambik und Angola machten den größten Teil der Schwarzen Bevölkerung in der DDR aus. Auch auf individuellen Wegen, zum Beispiel als Künstlerinnen und Künstler oder Intellektuelle, fanden Schwarze Menschen in die DDR. Hinzu kommen Generationen Schwarzer Ostdeutscher, die keine Migrantinnen und Migranten sind, sondern in der DDR geboren wurden. So unterschiedlich die Biografien auch sind, als Schwarze Menschen machen alle immer wieder die gleiche Erfahrung, entweder wird ihre Blackness als fremd beschrieben oder nicht adressiert. Anstelle von Repräsentation erfuhren sie in der DDR Unsichtbarkeit, Diskriminierung und Gewalt. Das traf vor allem die Vertragsarbeiterinnen und -arbeiter. Sie mussten separiert vom Rest der Bevölkerung leben, wurden ökonomisch ausgebeutet und stellten die vulnerabelste Gruppe hinsichtlich rassistischer Gewalt dar.

Stars in der DDR I: Paul Robeson im DEFA-Dokumentarfilm I'M A NEGRO. I'M AN AMERICAN – PAUL ROBESON (R: Kurt Tetzlaff, 1989)

Stars in der DDR II: Angela Davis mit Erich Honecker in DAVIS-REPORT (R: Johanna Kleberg, 1972)

Paulino Miguel15, selbst Vertragsarbeiter in der DDR, prägte in diesem Zusammenhang den Begriff der doppelten Mauer. Damit nimmt er Bezug auf die Berliner Mauer als Grenze zwischen Ost und West und auf eine gesellschaftliche Mauer innerhalb Ostdeutschlands zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Migrantinnen und Migranten. Viele Schwarze Menschen erlebten ein hohes Maß an Rassismus, den es in der DDR offiziell nicht gegeben hat. Miguel erinnert sich, dass der Rassismus eigentlich nicht mehr zu leugnen war, obwohl alles getan wurde, uns aus dem DDR-Alltag fernzuhalten.16 Dieses Fernhalten Schwarzer Menschen aus dem DDR-Alltag, das Miguel beschreibt, ist eine weitere Spielart von „I didn’t see Color“. Schwarzes Leben und Schwarze Geschichte fand nur auf der staatlichen Repräsentationsebene statt. Die tatsächliche Realität Schwarzer Menschen in Ostdeutschland wurde möglichst unsichtbar gehalten und kaum besprochen.

Dennoch gab es im Alltag Interaktionen zwischen Schwarzen Menschen und weißen DDR-Bürgerinnen und -Bürgern. Marcia C. Schenck und Johanna M. Wetzel weisen in ihrem Artikel „Liebe in Zeiten der Vertragsarbeit“17 darauf hin, dass es in der DDR natürlich auch zu interracial Freundschaften und Liebesbeziehungen kam. Diese wurden jedoch „nicht gern gesehen“. „Nicht gern gesehen“ ist eine Phrase, die ich immer wieder in Interviews in diesem Zusammenhang höre. In „Nicht gern gesehen“ spiegelt sich sogar sprachlich Unsichtbarkeit wider. Diese Redewendung findet auch Eingang in den Film Becoming Black (2019) von Ines Johnson-Spain und erfährt in ihm eine fast schon groteske Verwirklichung.

In ihrem Dokumentarfilm erzählt die Regisseurin und Protagonistin Ines Johnson-Spain von ihrem Aufwachsen als Schwarzes Mädchen in der DDR in einer ansonsten komplett weißen Familie. Auch ihre unmittelbare Umgebung ist weiß. Ihre Eltern sagen ihr, es sei ein genetischer Zufall, dass sie Schwarz ist. Ansonsten ist das Thema völlig tabu. Erst in der Pubertät erfährt sie, dass sie eigentlich einen anderen Vater hat, der ebenfalls Schwarz ist. Nach dem Fall der Berliner Mauer findet sie ihn und macht ihn zu einem Teil ihres Lebens. Im Film konfrontiert die Regisseurin ihre Familie mit den Unwahrheiten ihrer Kindheit und bricht das Schweigen über ihr Schwarzsein. Ein kraftvoller Film, der an einem extremen Beispiel und aus der Perspektive einer Schwarzen ostdeutschen Frau zeigt, wie mit dem Schwarzsein der DDR-Bürgerinnen und -Bürger umgegangen wurde, es wurde nämlich überhaupt nicht behandelt. Der Filmtitel Becoming Black zeigt, was für viele Schwarze Ostdeutsche Realität war, sie mussten erst Schwarz werden, also ein Schwarzes Bewusstsein entwickeln, um die erfahrene Diskriminierung auch benennen zu können.

Johnson-Spain verließ die DDR noch in den 1980ern und zog nach Westdeutschland. Die Schwarzen Menschen, die blieben, erwartete mit dem Ende der DDR 1989/90 ein noch stärkerer Ausradierungsversuch. Ich habe bereits angedeutet, dass Rassismus in der DDR nicht nur durch Instrumentalisierung und Tokenism von Blackness existierte, sondern auch in rassistischen Anfeindungen, Beleidigungen und physischer Gewalt. Auch Neonazigruppen existierten im Untergrund der DDR. Mit dem Fall der Berliner Mauer 1989, dem Wegbrechen der alten Ordnung und der folgenden Wiedervereinigung explodierte die Gewalt auf den Straßen Ostdeutschlands.

Wie als Symbol offenbarte sich das in der Nacht der Wiedervereinigung vom 2. auf den 3. Oktober 1990. Während Millionen von Menschen die Vereinigung beider deutscher Staaten feierten, ereigneten sich laut Zählungen der Online-Initiative zweiteroktober90 rechte Ausschreitungen in über 30 deutschen Städten, wovon 20 in Ostdeutschland liegen. Über 1.500 Neonazis seien dabei aktiv gewesen. In 14 der Städte passierten größere, teils pogromartige Angriffe mit Massenbeteiligung.18 In den Angriffen tauchten auch immer wieder rassistische Parolen auf. So schrieb die „Thüringische Landeszeitung“ im Bericht über den Angriff auf die Gerber Straße 3 in Weimar, die Täterinnen und Täter riefen „Parolen gegen Ausländer, Kommunisten und weitere Andersdenkende“.19

Aber auch ganz gezielt rassistische Angriffe gehörten zu den Taten der Nacht. Beispielsweise attackierten in Eisenach bis zu 100 Personen – Neonazis aus Thüringen und Hessen, unterstützt durch Anwohnerinnen und Anwohner – ein Wohnheim ehemaliger mosambikanischer Vertragsarbeiterinnen und -arbeiter. Am Abend vom 2. Oktober 1990 und an den folgenden Tagen versammelten sich die Täterinnen und Täter vor dem Wohnheim, skandierten rassistische und rechte Parolen und griffen Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims verbal und physisch an. Diese erfuhren keinen Schutz durch die Polizei oder Politik, vielmehr wurden sie am Ende der Angriffe aus ihrem Leben gerissen und aus Deutschland ausgewiesen. Diese Praxis machte sich überall in Deutschland breit. Die Angriffe der Nacht der Wiedervereinigung waren nur der Start für eine enorme Welle rassistischer und rechter Gewalt der 1990er-Jahre und frühen 2000er. Diese Angriffe gingen vorrangig von Neonazis aus, passierten aber zum Teil unter breiter Beteiligung der restlichen Bevölkerung und wurden medial zusätzlich angestachelt.

In den rassistischen Pogromen in Hoyerswerda 1991 und Rostock-Lichtenhagen 1992 kulminierte diese Stimmung. So griffen in Hoyerswerda Neonazis mit Unterstützung von bis zu 500 Schaulustigen eine Geflüchtetenunterkunft und ein Wohnheim ehemaliger Vertragsarbeiterinnen und -arbeiter mit Steinen, Stahlkugeln und Molotowcocktails an.20 Im Umgang der Behörden setzte sich fort, was sich bereits Monate zuvor abgezeichnet hatte: Mangelnder Schutz der Opfer und Narrenfreiheit für die Täterinnen und Täter. Erst am siebten Tag des Pogroms evakuierten die Behörden die Gebäude. Aber anstatt nun die Opfer zu schützen, setzen sie quasi um, was die Täterinnen und Täter mit Rufen wie »Ausländer raus« zuvor gefordert hatten: Sie veranlassten, die Betroffenen mit Bussen aus der Stadt zu fahren.

In Lichtenhagen ereignen sich ähnliche Szenen. Diesmal waren bis zu 3.000 Menschen an den mehrtägigen Angriffen auf eine Asylunterkunft und ein Wohnheim vietnamesischer Vertragsarbeiterinnen und -arbeiter beteiligt. Das Pogrom fand seinen grausamen Höhepunkt, als das Haus, in dem sich noch über hundert Menschen befunden hatten, von den rassistischen Angreiferinnen und Angreifer in Brand gesteckt wurde. Nur durch Eigeninitiative und wie durch ein Wunder gab es keine Toten. Das war in vielen anderen Fällen rassistischer Gewalt dieser Zeit, die heute als „Baseballschlägerjahre“ bezeichnet werden, anders.

In den Medien wird der Osten fortan als „der braune Osten“ bezeichnet. Braun als politische Farbe der Nazis. Mit der Metapher „Brauner Osten“ wird rassistische Gewalt in Ostdeutschland nach der Wende endlich sichtbar. Paradoxerweise aber ähnlich wie zuvor in der DDR nicht als eigenes Phänomen, sondern als fremdes. Aus dem Ende des Kalten Kriegs geht Ostdeutschland als Verlierer hervor und im deutsch-deutschen Gefüge nimmt es schnell die Rolle des „anderen Deutschlands“ ein. Dieses andere Deutschland wird in den folgenden Jahrzehnen im öffentlichen Diskurs wenig besprochen, und wenn, dann im Zusammenhang mit vor allem Rassismus, den man nicht als gesamtgesellschaftliches Problem bespricht, sondern auf ein Ostproblem reduziert. In Deutschland herrschte lange der Tenor vor: Wir in Deutschland haben kein Problem mit Rassismus, aber wir haben Rassisten, das sind nicht wir, sondern die aus der ehemaligen DDR. Die rassistische Gewalt in Ostdeutschland wird allein als Folge des Chaos der Wende eingeordnet. Aus Tätern werden Opfer. Vergessen werden die tatsächlichen Opfer dieser Gewalt, die häufig selbst Ostdeutsche sind und als Ostdeutsche of Color ebenso sehr vom Chaos der Wende betroffen waren und sind.

Ein später DEFA-Film, der das verhandelt, ist HERZSPRUNG von 1992. Darin erzählt die Regisseurin Helke Misselwitz eine ostdeutsche Kleinstadt im Umbruch anhand der Protagonistin Johanna. Sie verliebt sich in einen Fremden, der in die Stadt kommt und Schwarz ist. Beide erleben aufgrund dieser Beziehung rassistische Anfeindungen, die schlussendlich im Tod von Johanna enden. Der Film wurde früh, zum Beispiel von Klaus Rank, dafür kritisiert, wie er die rassistische Gewalt der Zeit verhandelt. Rank sieht darin eine Wiederholung des Diskurses, Rassismus als Teil der schwierigen Umbruchsituation der Wende zu sehen. Obwohl das ein wertvolles Argument ist, das in Teilen zutrifft und sich auch gegen den damaligen Zeitgeist richtet, kann ich dem nur bedingt zustimmen. Der Film schafft es meiner Meinung nach in vielen kleinen Situationen, Alltagsrassismus innerhalb der Bevölkerung anzusprechen. Selbst die Protagonistin ist trotz ihrer Liebe zu dem sogenannten Fremden nicht frei von Rassismus. So fragt sie ihn in einer gemeinsamen Duschszene, ob sich die Farbe seiner Haut nicht abwaschen lasse, als sei sie Schmutz. Dieser Rassismus im Film zeigt sich hier als tief in der Gesellschaft verwurzelt. Das wird vor allem in der Situation deutlich, als Johanna von ihrem polnischen Vater erzählt, der von den Nazis verfolgt wurde. Es war für alle sichtbar, doch allein ihre Mutter hilft ihm.

„Ich krieg' das Schwarze nicht ab.“ – Alltagsrassismus in HERZSPRUNG (R: Helke Misselwitz, 1992).

Betrachtet man allerdings die Darstellung Schwarzer Personen in dem Film zeigt sich eine Kontinuität im Umgang mit Blackness aus der DDR. Johannas Love-interest symbolisiert das Fremde, das in die ostdeutsche Stadt kommt. Er hat nicht mal einen Namen, er ist einfach der Fremde, ist Schwarz und kommt aus Westdeutschland. Das verwundert, da Nino Sandow, der den Fremden spielt, Schwarzer Ostdeutscher ist, aber im Film den Fremden in einer sonst weißen ostdeutschen Stadt spielt. Auch hier bleibt der Osten homogen weiß. Denn auch die zweite Schwarze Person wird ebenfalls in ihrer ersten Sprechszene als Fremder aus Westdeutschland charakterisiert. Zusammen arbeiten die beiden in einem American Diner namens „Onkel Toms Hütte“. Regisseurin Misselwitz gestand in einem jüngeren Interview zu, dass sie genau das heute ändern würde.

Auch persönlich – als Schwarze ostdeutsche Frau, die in der DDR geboren wurde – kenne ich diese Unsichtbarkeit nur zu gut. Es ist eine doppelte Unsichtbarkeit: als Ostdeutsche und als Schwarze Person in Deutschland. Ich habe dieses Gefühl einmal in dem Satz beschrieben, dass ich bis vor wenigen Jahren nicht existierte. Physisch ja, aber in meinem Erfahrungsraum in Deutschland nicht. Und das betrifft nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch mein persönliches Umfeld. Als eine Kindheitsfreundin von der Ermordung George Floyds erfuhr, rief sie mich erschrocken an. In Deutschland löste die Nachricht von Floyds Ermordung eine bis dahin ungekannte Problematisierung von Rassismus aus. Meine Freundin rief mich also an und fragte, ob ich auch schon mal Rassismus erfahren habe. Ich war über die Frage schockiert. Wir sind seit dem Kindergarten gemeinsam aufgewachsen und haben als Teenager zusammen die „Baseballschlägerjahre“ verbracht. Sie ist weiß und hat eine andere Perspektive, aber auch ihr können die verbalen und physischen Angriffe auf mich und andere PoCs nicht entgangen sein. Wir sprachen lange und intensiv, und am Ende sagte sie zu mir:

„Weißt du, ich habe das einfach nicht zuordnen können. Für mich warst du nie Schwarz. I didn’t see Color.“

Es gab immer wieder Publikationen von anderen Schwarzen Ostdeutschen wie von ManuEla Ritz und Detlev D! Soost, aber erst in den letzten Jahren werden die Geschichten von Schwarzen Ostdeutschen sichtbarer. In der Literatur, in Podcasts und anderen Formaten tauchen verstärkt ostdeutsche Perspektiven of Color auf und spüren zum Teil denen ihrer Eltern nach. Dennoch ist es heute schwer, eine Schwarze ostdeutsche Geschichte zu schreiben. Deutschland hadert insgesamt mit der Sichtbarkeit seiner nicht-weißen Geschichte. Das wird verstärkt, wenn es um den Osten geht. Zudem ist durch den Umgang mit Blackness und Black Lives in der DDR viel Wissen verloren gegangen. „I didn’t see Color“ heißt schließlich auch, dass kaum Erfahrungen und Geschichten manifestiert und überliefert werden. Wo Unsichtbarkeit zum Alltag und zur Überlebensstrategie wird, da wird Rassismus zur kulturellen Selbstvernichtung. Jetzt ist die letzte Chance, mit vielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu sprechen und dem Thema Raum, Gedanken und Ressourcen zu geben.

Dieser Text steht ihnen hier (13.23 MB) auch als PDF-Dokument zur Verfügung.

Fußnoten

- Naika Foroutan, geboren 1971, wuchs im Iran und in Deutschland auf. Sie ist Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin, zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Transformation von Einwanderungsländern in postmigrantische Gesellschaften, Islam- und Minderheitenpolitiken sowie Radikalisierung, Rassismus und Islamismus. In: www.aufbau-verlage.de/autor-in/naika-foroutan [30.8.2023].

- Schwarz wird großgeschrieben, um zu verdeutlichen, dass es sich um ein konstruiertes Zuordnungsmuster handelt und keine reelle Eigenschaft, die auf die Farbe der Haut zurückzuführen ist.

- United States Holocaust Memorial Museum: Dokumentation der Zahlen der Opfer des Holocaust und der NS-Verfolgung. In: encyclopedia.ushmm.org/content/de/article/documenting-numbers-of-victims-of-the-holocaust-and-nazi-persecution [30.8.2023].

- Die Southern Christian Leadership Conference (SCLC) ist eine US-amerikanische Bürgerrechtsorganisation, die 1957 aus mehreren Protestgruppen hervorging und für die Rechte der afroamerikanischen Bevölkerung eintritt. Staff bzw National Staff – Mitarbeiter des (Nationalen) Zentrums, die vom Direktor ernannt und von der Regierung finanziert werden. Vgl. in: nationalsclc.org/about/national-staff/ [30.8.2023].

- Vgl. „On the evils of capitalism and the importance of redistributing wealth“ (03). In: www.parents.com/8-martin-luther-king-jr-quotes-to-teach-our-children-7095005 [30.8.2023]; dt.: „Wir müssen erkennen, dass wir unser Problem jetzt nicht lösen können, solange es keine radikale Umverteilung der wirtschaftlichen und politischen Macht gibt … das bedeutet eine Revolution der Werte und anderer Dinge. Wir müssen jetzt erkennen, dass die Übel des Rassismus, der wirtschaftlichen Ausbeutung und des Militarismus alle miteinander verbunden sind … man kann das eine nicht wirklich loswerden, ohne die anderen loszuwerden … die gesamte Struktur des amerikanischen Lebens muss verändert werden. Amerika ist eine heuchlerische Nation und [wir] müssen unser eigenes Haus in Ordnung bringen.“

- Siehe in: www.lyrix.at/t/uve-schikora-band-oh-angela-358 [30.8.2023].

- Peggy Piesche, geboren und aufgewachsen in der DDR. In der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) leitet sie den Fachbereich „Politische Bildung und plurale Demokratie“ am neuen Standort Gera mit dem Schwerpunkt der Verknüpfung von Diversität, Intersektionalität und Dekolonialität (d_id). In:https://www.lpb-tagung.de/personen/peggy-piesche/ [30.8.2023].

- Kathleen Reinhardt (Hg.): 1 Million Rosen für Angela Davis – 1 Million Roses for Angela Davis. Mailand: Mousse Publishing 2020, 272 S. Vgl. in: www.moussemagazine.it/shop/1-million-roses-for-angela-davis/ [18.9.2023].

- Ilanga Mwaungulu hat Gender Studies und Europäische Ethnologie studiert und ist seit Anfang 2018 Referentin für Erwachsenenbildung im Anne Frank Zentrum. Ihre Themenschwerpunkte sind u. a. Bildung gegen Rassismus und Antisemitismus. In: politischbilden.de/expertise/mwaungulu [30.8.2023].

- Ilanga Mwaungulu: „Schwarze Schwester Angela“. Masterarbeit. Berlin HUB 2017, überarb. 2019, S. 4. Pdf-Datei in: edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/22155/masterarbeit_mwaungulu_ilanga.pdf [18.9.2023].

- Tokenism (dt. Tokenismus) bezeichnet das (ungewollte) Einnehmen einer Alibifunktion von einer marginalisierten Person innerhalb von Gruppen. Durch Tokenism stellen sich Gruppen oder Institutionen nach außen als emanzipiert und divers dar, um dafür Anerkennung zu bekommen. Die privilegierten Menschen können jedoch innerhalb der Struktur ihre Machtposition und ihre Privilegien weiterhin absichern … In: vielfalt.uni-koeln.de/antidiskriminierung/glossar-diskriminierung-rassismuskritik/tokenism [30.8.2023].

- Der Roman „Der Planet des Todes“ erschien 1954 im Verlag Volk und Welt, Berlin (Ost), „Die Astronauten“ 1978 im Suhrkamp Verlag.

- Token (dt. Zeichen, Marke): Zeichenfolge, die Bedeutungsmäßig zusammengehört.

- Die US-amerikanische Firma Crown International Pictures präsentierte 1962 eine verkürzte und zugleich ‚amerikanisierte' Version des DEFA-Films Der schweigende Stern in Totalvision und Technicolor: First Spaceship on Venus. Siehe in: www.imdb.com/title/tt0053250/; siehe auch: de.wikipedia.org/wiki/Der_schweigende_Stern [beide 30.8.2023].

- Paulino Miguel, machte als Schüler der „Schule der Freundschaft“ in Staßfurt (ab 1982 leben 900 Schüler aus Mosambik und ab 1985 zusätzlich 400 namibische Schüler in einer Plattenbausiedlung am Rande der kleinen Industriestadt.) und später als Vertragsarbeiter Erfahrungen in der DDR. In: www.mdr.de/geschichte/ddr/politik-gesellschaft/schule-der-voelkerfreundschaft-mosambik-stassfurt-sachsen-anhalt-102.html; auch in: https://zweiteroktober90.de/kontext/ini12august-geschichte-ohne-uns/ [beide 30.8.2023].

- Vgl. in: www.bpb.de/themen/deutsche-einheit/migrantische-perspektiven/322909/mauerfall-und-deutsche-einheit-aus-perspektive-mosambikanischer-migrantinnen-und-migranten/ [30.8.2023].

- Vgl. in: www.budrich-journals.de/index.php/peripherie/article/view/40178 [30.8.2023].

- Siehe unter: zweiteroktober90: Überblick, zweiteroktober90.de/ueberblick/ [9.5.2023].

- „Rechtsradikale randalierten“, Thüringische Landeszeitung, 4.10.1990, S. 3. In: zweiteroktober90.de/weimar/ [9.5.2023].

- Fehlende Aufarbeitung, ein Gastbeitrag der „Initiative Pogrom 91“. In: www.antifainfoblatt.de/artikel/fehlende-aufarbeitung [9.5.2023].