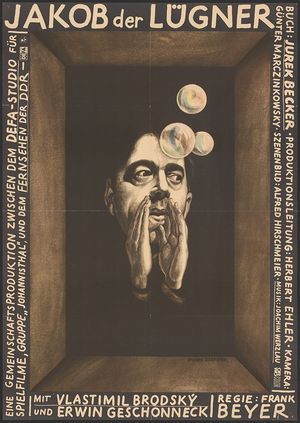

Jakob der Lügner

Regie: Frank Beyer, 101 Min., Farbe, Spielfilm

Deutsche Demokratische Republik (DDR)

DEFA-Studio für Spielfilme / Fernsehen der DDR, 1974

- Film-/Videoformat

- 35 mm

- Länge in m

- 2743

- Sonstiger Titel

- Jakob le menteur (Französisch)

- Englischer Titel

- Jacob the Liar

- Premierendatum

- Anlaufdatum

- Erstsendedatum

- Literarische Vorlage

- Becker, Jurek: "Jakob der Lügner", Roman

(R: Frank Beyer, 1974) Grafiker: Erhard Grüttner

Kurzinhalt (Deutsch)

Der während des Zweiten Weltkriegs in ein Ghetto in Osteuropa deportierte Jude Jakob wird nach Anbruch der Sperrstunde von einer Wache auf der Straße entdeckt. Er soll eine Bestrafung erhalten. Durch eine offene Tür hört er die Nachricht, dass die Rote Armee erfolgreich vorrückt. Wie soll er mit der Hoffnung gebenden Erkenntnis umgehen? Darf er die Freude teilen? Wird man ihm glauben? Jakob erfindet ein Radio und berichtet. Die Kunde verbreitet sich im gesamten Lager und Jakob steht unter Druck, immer neue Meldungen zu erfinden. Aus Hoffnung wird Illusion. Traum und Wirklichkeit verschmelzen…

(R: Frank Beyer, 1974) Fotograf: Herbert Kroiss

(R: Frank Beyer, 1974) Fotograf: Herbert Kroiss

Filmstab

- Regie

-

- Frank Beyer

- Drehbuch

-

- Frank Beyer

- Szenarium

-

- Jurek Becker

- Kamera

-

- Günter Marczinkowsky

- Schnitt

-

- Rita Hiller

- Darsteller

-

- Vlastimil Brodský (Jakob)

- Erwin Geschonneck (Kowalski)

- Henry Hübchen (Mischa)

- Blanche Kommerell (Rosa)

- Manuela Simon (Lina)

- Margit Bara (Josefa Litwin)

- Dezső Garas (Felix Frankfurter)

- Zsuzsa Gordon (Frau Frankfurter)

- Reimar Johannes Baur (Herschel Schtamm)

- Hermann Beyer (Wachhabender)

- Klaus Brasch (Josef Najdorf)

- Jürgen Hilbrecht (Schwoch)

- Paul Lewitt (Horowitz)

- Fritz (auch: Friedrich) Links (Fajngold)

- Edwin Marian (Abraham)

- Armin Mueller-Stahl (Roman Schtamm)

- Hans-Peter Reinecke (Soldat vor Latrine)

- Friedrich Richter (Professor Kirschbaum)

- Helmut Schellhardt (Eisenbahner)

- Peter Sturm (Schmidt)

- Klausjürgen Steinmann (Zivilist im Revier)

- Erich Petraschk (Chaim Balabusne)

- Fred Ludwig (Awrom Minsch)

- Jarmila Karlovská (Mischas Nachbarin)

- Wilfried Zander (Schlittenkutscher)

- Gabriele Gysi (Larissa)

- Josef Englicki (Mann in Kowalis Zimmer)

- Josef Kornstreicher (Mann in Kowalis Zimmer)

- Peter Pauli (Arbeiter)

- Alfred Lux (Arbeiter)

- Julius Koci (Alter Mann im Kaftan)

- Harry Lehnert (Polizist)

- Harald Fischer (Turmposten)

- Eckhard Bilz (Soldat im Giebelfenster)

- Rudolf Schindler (Unteroffizier)

- Joachim Lukas (Soldat)

- Harald Henke (Soldat)

- Henry Zschoge (Soldat)

- Peter Bausch (Soldat)

- Bernhard Schauder (Torposten)

- Otto Hostmann (sowjetischer General)

- Wilhelm Jordan (sowjetischer General)

- Gerhard Brieger (sowjetischer General)

- Pavel Vancura (Rafael)

- Karel Kalita (Siegfried)

- Regieassistenz

-

- Harald Fischer (Assistenz-Regie)

- Günter Hoffmann

- Kameraassistenz

-

- Dietram Kleist

- Szenenbild

-

- Alfred Hirschmeier

- Dramaturgie

-

- Gerd Gericke

- Musik

-

- Joachim Werzlau

- Ton

-

- Horst Mathuschek

- Gerhard Ribbeck

- Musikinterpret

-

- Siegfried Krause (Violinsolo)

- Kostüm

-

- Joachim Dittrich

- Maske

-

- Günter Hermstein

- Inge Merten

- Monika Mörke

- Requisite

-

- Kurt Pentzien

- Klaus Schenke

- Produktionsleitung

-

- Herbert Ehler

- Aufnahmeleitung

-

- Werner Teichmann

- Gerd Zimmermann

- DEFA-Fotograf

-

- Herbert Kroiss

- Sprecher

-

- Horst Preusker (Nachrichten)

- Synchronisation (Sprecher)

-

- Norbert Christian (Jakob)

- Gerda-Luise Thiele (Josefa Litwin)

- Wolfgang Dehler (Herr Frankfurter)

- Ruth Kommerell (Frau Frankfurter)

Auszeichnungen

- Nationalpreis II. Klasse (1975): Nationalpreis II. Klasse - Frank Beyer

- Nationalpreis II. Klasse (1975): Nationalpreis II. Klasse - Gerd Gericke

- Nationalpreis II. Klasse (1975): Nationalpreis II. Klasse - Günter Marczinkowsky

- Nationalpreis II. Klasse (1975): Nationalpreis II. Klasse - Vlastimil Brodský

- Nationalpreis II. Klasse (1975): Nationalpreis II. Klasse - Erwin Geschonneck

- Berlinale (1975): Nationalpreis II. Klasse - Günter Marczinkowsky

- XXV. Internationale Filmfestspiele Westberlin (1975): Preis für besten Darsteller - Vlastimil Brodský

- The 49th Academy Awards (Oscar) (1977): Nominierung für den besten fremdsprachigen Film

Kurzinhalt (Englisch)

Jakob, a Jew deported to a ghetto in Eastern Europe during the World War II, is discovered on the street by a guard after closing time. He is to be punished. Through an open door, he hears the news that the Red Army is advancing successfully. How should he deal with this hopeful realization? Can he share the joy? Will he be believed? Jakob invents a radio and reports the news. The news spreads throughout the camp and Jakob is under pressure to keep inventing new reports. Hope becomes illusion. Dream and reality merge...

Kurzinhalt (Weitere Sprachen)

1944, un ghetto en Europe de l'Est. Jakob Heym, faisant croire qu'il a récupéré une radio, y propage de fausses bonnes nouvelles. (Französisch: Cinémathèque française 2003)

Le ghetto juif de Varsovie, pendant la Seconde Guerre. Un soir qu'il a transgressé le couvre-feu, Jakob atterrit dans le bureau d'un officier nazi, où il surprend un bulletin radio annoncant l'approche des troupes soviétiques. Il est le premier surpris d'en sortir vivant. Quelques instants plus tard, en rentrant chez lui, il rencontre une fillette, Lina, dont les parents ont été déportés et qui s'accroche à lui. Le lendemain, Jakob tente d'annoncer la "bonne nouvelle" à son ami Mischa. Mais qui peut croire qu'il ait pu survire à sa "visite" à la Kommandatur? Comment expliquer qu'il ait entendu ce qu'il n'aurait jamais du entendre? Jakob décide finalement de mentir en prétendant avoir une radio chez lui... (Französisch: Maison Heinrich Heine / 60 Jahre DEFA)

Nel 1944, in un ghetto ebraico dell'Europa orientale, Jakob Heym, accusato di aver violato il coprifuoco, viene portato al distretto della Gestapo, dove casualmente apprende dell'avanzata dell'Armata Rossa. Vorrebbe comunicarla ai suoi compagni di sventura, ma teme che lo credano un informatore della Gestapo. Con la scusa di essere riuscito a nascondere una radio, fa coraggio alle persone del ghetto, che gli chiedono sempre nuove informazioni. Aiutato dal suo amico Kowalski, inizia così a mentire, per non deludere le speranze. Poco prima di essere deportata, una bambina scopre che Jakob non ha alcuna radio, ma le sue menzogne e la speranza sono state più forti della realtà. (Italienisch)